Poétique du son dans le cinéma. L’usage artistique et la dimension éthique

Gustavo Celedón et Cristian GalarceDOI : https://dx.doi.org/10.56698/filigrane.893

Résumés

Résumé

Pensé comme usage, le son comprend une multiplicité de champs ou d’activités. L’un d’entre eux, c’est le cinéma. Considéré normalement comme une valeur ajoutée, le son dans le cinéma tend à reproduire une constante culturelle : la domination de la vue sur l’écoute et sur les autres sens. Cette domination nous parle d’une hiérarchie et d’une inégalité sur lesquelles est fondée la vie sensible en général. Une intervention éthique et politique du son acquiert donc une fonction désarticulant aussi bien la hiérarchie que l’inégalité à la base de l’ordre sensible. Dans le cinéma, cela consisterait à faire vivre la dimension sonore et audible tout en expérimentant des façons différentes dans les relations image-son afin de projeter des associations elles aussi différentes entre les sens. En somme, il s’agit d’avoir un cinéma ouvert à une expérience sensible désorganisée par rapport à l’architecture d’une sensibilité « visualisée ».

Texte intégral

Cet article est le produit de la recherche Fondecyt 11150655 (Chili) sous la responsabilité du Professeur Dr. Gustavo Celedón. Il s’inscrit aussi comme résultat de la recherche ECOS-CONICYT (France-Chili), projet sous la direction du Professeur Dr. Makis Solomos et du Professeur Dr. Gustavo Celedón.

1.- Introduction

1Pour penser une éthique du son nous lierons l’idée d’éthique à l’idée d’égalité, notamment d’égalité perceptive. Par égalité perceptive nous entendons une égalité de tous les sens, de toutes les activités et passivités de la perception et de la sensibilité. Nous sommes ainsi dans une ancienne liaison, celle de l’éthique et de l’esthétique.

Pour cela, nous parlerons du son au cinéma. Si l’on regarde le nom du projet ECOS-CONICYT qui accueille ce texte, à savoir : Vers une éthique du son. Réflexions sur les usages du son1, on se rend compte que dans le cinéma le son devient justement un usage, au moins de la partie réalisatrice. Cet usage est singulier, car il se développe dans un endroit particulier : le cinéma. Dans ce lieu, l’usage du son est en rapport avec l’usage de l’image. Ce rapport, on peut l’identifier avec la construction audiovisuelle. On parle donc d’un usage – l’audiovisuel – composé par deux usages : l’usage du son et l’usage de l’image.

Or, nous ne voulons pas dire que le son et l’image sont définis par leur usage et seulement par leur usage. L’usage du son ne veut pas dire qu’il est entièrement un usage. On sait que Wittgenstein définit le langage par ses usages, tout en laissant la question éthique dans la dimension de ce qui ne peut pas être dit, c’est-à-dire la dimension du silence2 : on fait usage de l’usage mais on ne doit pas introduire la pensée liant cet usage à une autre dimension n’étant pas la pure dimension de l’usage, c’est-à-dire qu’on ne doit pas faire de la philosophie, de la pensée, anticipant, entourant, hantant la supposée liberté et fluidité de l’usage. Un tel silence fait de la pensée une sorte d’interférence, de bruit, de signal ou de fréquence maladroite, car, en premier lieu, tout usage agirait comme une sorte d’acte capable de se déchiffrer en même temps qu’il a lieu ou, autrement dit, un usage serait défini comme un acte dont tout chiffrement est égal en temps et en espace à son déchiffrement. Entre le chiffrement et le déchiffrement, le silence. D’où toute fréquence différente du silence apparaît comme un inconvénient, ce qui fait de l’éthique – et l’esthétique –, chez Wittgenstein précisément, un grand inconvénient : perturber le silence, c’est-à-dire la « fréquence tautologique » par laquelle il y a l’usage et la relation entre les usages. De cette manière, un tel silence fait de l’éthique et de l’esthétique des choses trop sonores, voire très bruitistes.

Pourrait-on transporter cette théorie aux questions sur le son ? C’est-à-dire, parler des usages du son et confiner une pensée sur eux au silence ? Si l’on agit de cette manière, une éthique du son risquerait toujours d’égaliser le son et le silence, comme si le bien du son était le silence.

En fait, il est commun à beaucoup de professionnels du cinéma de dire que le son doit passer inaperçu, c’est-à-dire ne pas être écouté. C’est-à-dire, devenir silence. Il y a en effet un risque, à savoir considérer le son comme un défaut du silence, comme une corruption du silence, comme si le son, dans le pire des cas, était le mal et le silence, le bien. Par ailleurs, d’après la philosophie du langage de Wittgenstein – et notamment celle des usages ou jeux du langage –, on peut tomber dans le risque de considérer le son uniquement selon l’horizon du sens, de la cohérence3. En premier lieu, parce que l’usage reste fixé à la structure logique qui vient le définir et le rendre identifiable, communicable, usable. Car l’usage chez Wittgenstein n’est que la conception mobile de ce que dans le Tractatus il avait conçu de manière statique et composé : l’état des choses ou le fait. Qu’est-ce que cela veut dire ? Que tout usage est ici compris comme une articulation dont sa mobilité est tout à fait cohérente, donc descriptible, logique, articulatoire, remise à une cause dont pourtant on ne peut pas parler. Le silence est donc la logique ou la logique de la logique.

On veut dire tout simplement que l’usage fixé à sa cohérence reste toujours conditionné à sa puissance logique, qu’elle soit minimaliste ou extrêmement complexe. Et par puissance logique on veut dire la capacité d’émouvoir un certain désir de logique, d’articulation des éléments rendant compte d’une logique qui marche. Par ailleurs, c’est dans cette liaison entre émotion (voire fascination, amour, révérence…) et logique qu’on peut comprendre la question esthétique chez Wittgenstein : l’état des choses devient usage, état mobile ; la logique marche, fonctionne à travers une articulation réelle, par exemple un film sonore. L’arrivée de sa démarche, c’est le silence : on ne peut pas parler de la raison de sa démarche ou de la signifiance d’un usage, car sa signifiance n’est que son occurrence, justement son arrivée.

Or, le problème de cette conception, c’est la question du don, car l’arrivée d’un usage quelconque agit comme s’il avait tous les droits de l’univers par le simple fait d’arriver ou se donner. Si l’on est d’accord que la signifiance d’un usage n’est que son arrivée, cela veut dire qu’il n’y a pas de traces, de restes, d’histoires, de mémoires en jeu ?

Le silence de type wittgensteinien agit donc contre la mémoire. Si pour Wittgenstein l’esthétique et même l’art ne sont que des actes, des gestes, des performances, tout en laissant de côté non seulement les questions liées à la signifiance de la beauté, du correct, du bien mais aussi tout exercice de pensée philosophique4 – celui-ci, d’après Derrida, est substitué par l’exercice constatatif5 – et recherche des traces, des restes, toute la pratique artistique ne serait que la répétition et la variation du même, car ce même, dans son droit d’arriver en silence et de continuer toujours en silence, existe par la constatation de soi-même à travers le performatif, c’est-à-dire à travers l’usage. Ici, demander de ne pas poser la question sur la signifiance d’un usage n’est pas une idée contre la signifiance : c’est plutôt la sublimation de la signifiance, c’est un principe d’impunité des faits. Ils sont ce qu’ils sont.

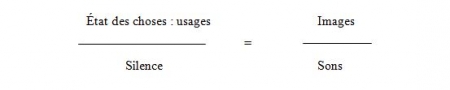

Qu’est-ce que cela a à voir avec la question du son et de l’image ? Il s’agit de l’analogie qu’on trouve derrière :

2Cela veut dire : l’image impose le silence ou, plutôt, le son comme silence. Alors, il faut dire que ce silence est un silence avec un caractère moral : il ne s’agit pas d’un silence qu’on peut qualifier d’ontologique, comme John Cage, là où le son s’émancipe justement par le silence. C’est le contraire : en étant moral, lié à certaines conceptions de l’éthique qui le confondent avec une négation du dire et donc du son, le silence est un commandement, l’attachement des sons à ce qui a été déjà dit, à l’image conçue comme une évidence d’elle-même, à l’apparition comme logique.

Cette équation n’est pas juste, mais on la voit fonctionner certainement dans la culture. L’imposition de l’image n’entraînerait d’après cette formule, aucun son, aucune voix, aucune interprétation. Mettre un son sur une image n’adviendrait que par un performatif silencieux. Cela veut dire que la sonorité ne devrait pas décadrer le cadre, ne devrait pas sonner, et faire moins de bruit ; elle ne devrait pas penser ce que l’image elle-même avait déjà refusé de penser dans la mesure où elle se donnerait telle qu’elle se donnerait. Dans le cinéma, l’usage du son devient, depuis cette conception, une complémentation ou une correspondance : une possession de l’image, un accident de l’objet, donc de l’image. Même si le travail sonore s’éloigne de la représentation précise des éléments visuels dans la scène, si l’objectif demande la cohérence donnée par la pure présentation de l’image telle qu’elle est, cela devient donc la fixation du son au sens de la chaîne visuelle, de l’état de choses.

D’un point de vue de la construction audiovisuelle, cela n’est pas une mauvaise idée, mais ce n’est pas le bien de la question sonore dans le cinéma. Il faut penser par exemple à des possibilités où la construction sonore cinématographique traverse l’intention de l’image, c’est-à-dire la déplace ou même la décadre de son inertie « naturelle » donnée à la fois par l’inertie du sens et de la cohérence de ce qui arrive et doit arriver. Si le travail sonore d’un film décide de construire la cohérence, cette décision ne peut pas oublier ou couvrir totalement la possibilité de l’incohérence ou plutôt de l’a-cohérence, la possibilité de faire ou pouvoir faire une autre chose. L’importance advient quand on comprend que tout usage, visuel ou sonore, peut inclure l’acte de penser dans son exécution : si l’usage d’un langage, à la manière wittgensteinienne, surtout dans les questions liées aux arts et à l’esthétique, apparaît dans sa pure émergence, en laissant derrière toute cause et par cela poussant à ne pas y réfléchir, à ne pas faire du langage un moyen traversé par des inquiétudes, cela n’empêche pas d’introduire toute cette dimension pensante dans l’usage lui-même. C’est-à-dire : l’usage, en s’usant, se remet lui-même en question en tant qu’il s’use. C’est l’éthique et largement l’esthétique pour nous : une fréquence inaperçue et inattendue dans l’usage.

Si, pour Wittgenstein, l’esthétique ne peut pas énoncer un verdict du beau et de cette manière ne peut pas non plus en parler ou le théoriser, tout en favorisant la gestualité multiplement expressive et en acte sur ces questions, l’impossibilité d’une beauté et d’un bien absolus ne serait pas un empêchement pour sentir ce qui se joue des choses justes et injustes dans les jugements et actes de paroles circulants. Ainsi, l’esthétique n’apparaît pas sourde à ses usages ; en revanche, elle est sensible aux enjeux justes et injustes qui s’y déploient. L’esthétique peut donc parler de la justice et l’injustice ; l’art peut décadrer artistiquement les usages qui le cadrent dans chaque époque, lieu, endroit, instant. L’art peut faire esthétique ; l’esthétique peut faire art.

Le problème de Wittgenstein est de confiner toutes les activités humaines à leurs propres traditions. Il en est de même à propos des actes de paroles : ils agissent comme s’ils n’avaient pas d’histoires, comme s’ils étaient naturels. On peut concevoir avec lui des infinités d’actes, mais chacun aurait une nature constatative dont on ne peut pas parler. Transposé à la question du son dans l’image, il s’agit, dans ce cadre wittgensteinien, du confinement du son à sa tradition sonore et l’image à sa tradition visuelle : deux natures différentes qui doivent explorer et évaluer leurs infinies possibilités naturelles. Mais de la différence entre son et image, on ne doit pas parler, car elle est la constatation qui se donne dans les actes eux-mêmes. Mais si cette différence était injuste ?

3Nous pouvons résister à la constatation d’une différence, c’est cela notre plan éthique – au contraire d’une éthique préférant se taire, car se taire est justement une interdiction affectant non seulement la dimension du dire mais aussi la dimension du sonner,car il ne faut pas oublier que le dire et aussi le parler sont déjà des usages du son. En effet : dire ou non dire, parler ou non parler sont des conflits qui peuvent être considérés plus largement comme questions concernant le son, la sonorité, la perception, l’esthétique. C’est l’inverse : l’esthétique n’est pas un problème du langage, mais le langage est un problème esthétique. Ainsi, l’éthique et l’esthétique ne restent plus connectées à la manière wittgensteinienne, c’est-à-dire comme des questions sur lesquelles le langage doit se prononcer opérationnellement sans en parler, mais plutôt comme des questions où les inquiétudes qui y viennent opérer ne s’épuisent pas dans la dimension du langage : au contraire, celui-ci peut devenir même une sorte de trait, d’ingrédient de tout l’espace concentré par une esthétique liée aux événements sans éviter de percevoir les devenirs justes et injustes qui s’y passent. Si Jacques Rancière a pu dire qu’il y a un inconscient esthétique6, c’est-à-dire la conformation sensible d’un espace sur lequel la psychanalyse peut constituer la notion d’inconscient, nous disons qu’il y a aussi tout une conformation permanente d’un espace sensible – esthétique – sur lequel la philosophie du langage a voulu déterminer ce dont on peut et ce dont on ne peut pas parler — tout en retirant et en oubliant cet espace. Mais de même que la pensée de Jacques Rancière, qui peut voir dans tout commandement et idée philosophico-politique l’action d’un partage du sensible déterminé à la base, les déterminations d’une philosophie du langage sont aussi prédéterminées par un partage du sensible qui, comme on le sait depuis La mésentente7, s’est constitué comme inégalité sociale ou comme inégalité tout court.

C’est ainsi que, par exemple, le partage entre ce qui ne-doit-pas-être-dit et ce-qui-peut-être-dit fonctionne aussi sur une base esthétique qu’il retire et ne considère pas. Cela arrive aussi avec l’éthique. C’est pour cela qu’un travail sur le son et l’image, par exemple, sur leurs conjonctions, différences, etc., c’est déjà un travail sur des partages sensibles et aussi sur des partages des sens8 depuis lesquels des questions politiques et éthiques se jouent. Un travail sensible et sur le sensible vient donc avant les problèmes du dire ou non l’éthique et l’esthétique. Cela veut dire qu’un film sonore, par exemple, n’est pas un simple énoncé sur telle ou telle chose et n’est pas non plus un simple usage du langage : il est surtout le travail « extra-énoncé » sur et depuis le sensible, tout à fait lié au ressenti des événements et au ressenti des impacts des injustices et les correspondants désirs de justice. Un film sonore n’est pas étranger à tout cela.

2.- Variations du son dans le cinéma

4On pourrait parler d’une émancipation du son dans le cinéma. Si l’on parle d’émancipation ce n’est pas parce qu’on pense que le son est prisonnier dans le cinéma ou quelque chose de semblable. On parle d’une émancipation du son dans le cinéma dans un sens très précis : ouvrir la possibilité de le laisser se développer dans l’espace cinématographique à la faveur, bien sûr, de l’art cinématographique lui-même. Il s’agit donc d’aller au-delà, par exemple, de la considération du son comme valeur ajoutée, ou du son comme un travail relégué au bon enregistrement et à la seule postproduction. Le son, la postproduction sonore apparaissent déjà dans l’esprit des réalisateurs dès le tournage. On veut dire tout simplement que le son n’est pas une fonction ou même un accident de l’image, mais qu’il est un élément avec lequel on peut construire des situations cinématographiques sans sortir, pour ainsi dire, de sa dimension sonore. Autrement dit, il s’agirait de contester la servitude du son à l’image pour explorer toute la dimension sonore dans et pour l’espace cinématographique. Il faudra donc faire que l’image écoute. Cette ampliation perceptive dans la considération qu’on peut avoir du cinéma permet donc de le comprendre comme un art multiple. En fait, son et image tendent à une égalité qui ne les oppose pas, mais qui leur permet, par contre, de se développer au-delà de la simple appartenance, c’est-à-dire au-delà du fait qu’à une image appartienne un son ou qu’à un son appartienne une image.

Nous pouvons trouver cette ampliation perceptive, par exemple, dans le cinéma d’Artavazd Pelechian. Pour ce cinéaste, le film sonore est synthétique. Il n’est pas une pure addition de son à l’image. Dans le cinéma, à son avis, à travers le contrepoint entre l’image et le son, émerge une troisième œuvre qui n’est ni visuelle ni sonore, mais qui est l’interaction continue entre ces éléments9. Nous pouvons dire qu’une bonne partie du travail théorique de Pelechian est liée à ce problème. Ainsi, dans son livre Théorie du montage à distance, il explique :

« J’ai aspiré à ce que la combinaison sonore-visuelle ne ressemble pas à un mélange physique d’éléments, mais à sa combinaison chimique. Et soudainement je découvre que, en essayant d’augmenter la valeur et l’expressivité du son, je monte non seulement la bande sonore, mais aussi l’image, et ainsi, je viole les canons et les méthodes du montage que j’ai essayé de suivre auparavant »10.

5Son court-métrage Kyanq (Vie), de 1993, montre en effet l’importance vitale que l’auteur arménien attribue à la relation son-image en tant qu’interaction. Le montage cinématographique est travaillé ici comme s’il s’agissait d’une partition dont l’élément structurant est un battement de cœur fonctionnant comme un ostinato tout au long du film. C’est bien sûr un son fortement évocateur. On est capable de le reconnaître rapidement, même lorsque nous l’avons entendu parfois comme présence et sans médiation technologique. Par exemple, dans un environnement assez silencieux, on peut avoir fait l’expérience sur la poitrine de quelqu’un. Peut-être que sa propre expérience dans la dernière période de gestation, dans l’utérus, aide à le reconnaître immédiatement comme le son organique d’un corps. C’est un son tendant sémantiquement à indiquer l’intimité, parlant en même temps de notre relation avec l’autre.

C’est une sensibilité qui, en fait, traverse la sémantique. Nous pourrions parler d’un son archétypal dans le sens que R. Murray Schafer11 a donné au concept de Carl Jung, mais en comprenant bien sûr que l’archétype n’entraîne pas une signification originelle : il nous en remet plutôt à l’expérience qui donne sens – sensibilité – à toute cette dimension sémantique.

Vie (Kyanq, 1993) Artavazd Pelechian

6Entrelacé avec cet ostinato, il y a un second élément constitutif de la totalité sonore qui, on pourrait dire, pose une double opposition formelle et sémantique au battement du cœur et à l’image cinématographique. Cette opposition découvre le sens de l’œuvre aux multiples lectures, relectures et interprétations, comme une sorte d’ouverture réflexive donnée par la perception esthétique. Face à tous les éléments qui annoncent la « vie » – le battement de cœur, la douleur physique, le moment de la naissance, le contact humain, le titre même du court-métrage –, l’idée de la mort apparaît à travers un extrait du Requiem, messe pour les morts, de Giuseppe Verdi. L’offrande, la supplication et le sacrifice accompagnant le passage de la mort à la vie, comme le passage de la vie à la mort : telle est la combinaison chimique que Pelechian prépare dans ce montage.

Marie Martin nous dit que ce film est profondément lié à un film précédent, Konietz (Fin, 1992) :

« […] le bébé du dernier plan de Vie est-il celui qui, dans Fin, avec quelques années de plus en dépit de l’antériorité du film, s’endort contre sa mère dans le bercement hypnotique du train. Cette inversion du cours du temps, cette remontée de la mort à la vie […] signe la logique profonde du film de 1993, qui donne à voir la naissance en l’associant à un double contrepoint sonore : la basse continue de la pulsation binaire d’un battement de cœur qui est sans doute en fait le fracas régulier d’un train, et les répons sacrés de l’offertoire du Requiem de Verdi »12.

7En effet, un fragment de musique – les douze premières mesures de l’adagio de l’offertorio – est répété deux fois, avec certaines interruptions, en accumulant la tension pour – dans la troisième apparition – continuer avec le texte complet :

« Nous t’offrons, Seigneur, ce sacrifice et ces prières. Accepte-les pour ceux dont nous faisons mémoire : fais-les passer, Seigneur, de la mort à la vie, que jadis tu as promise à Abraham et à sa descendance »13.

8C’est alors une alchimie, une synthèse composée dans la pratique du montage, par un contrepoint rythmique très bien équilibré entre la séquence des images en mouvement, le temps quasi ternaire du battement de cœur et la pulsation binaire dans l’adagio du Requiem, qui, dans certains moments, semblent coïncider fugitivement avec le tactus du cœur, avec son tempo, dans une sorte de polyrythmie ou de polymétrie qui s’offre à la perception comme unité organique, complexe et indivisible.

Ce n’est pas une simple addition d’objets sonores, utilisée comme valeur ajoutée à l'image, au sens où Michel Chion pourrait la décrire14. Au contraire, pour Pelechian le son n’est pas un complément ou supplément du visuel, ni la musique un complément de l’image, mais plutôt, un élément constitutif de l’œuvre cinématographique :

« [La musique] est avant tout la musique de l’idée, qui exprime, dans toute la représentation, le sens de l’image. C’est aussi pour moi la musique de la forme. Je veux dire que la forme de la résonance musicale dépend, à chaque instant, de la forme de l’ensemble, de sa composition, de sa durée »15.

9Il s’agit donc d’un usage réflexif, esthétique, pensant du son dans le cinéma. On devra donc extraire toujours sa singularité : renier un usage automatique qui répète le quotidien que normalement les individus ont avec le son. Dans le cinéma, cela consiste à explorer la dimension sonore comme créativité cinématographique. Il ne s’agit donc pas du son tout seul, mais du son dans le cinéma, avec l’image, en rapport avec l’image.

3. Le cas Ruiz

10On peut trouver plusieurs cas dans l’histoire du cinéma des usages sonores artistiques, réflexifs, esthétiques. Nous voulons pourtant réviser quelques exemples dans le cinéma d’un réalisateur comme Raúl Ruiz qui a concentré une bonne partie de sa créativité au travail sonore. On trouve chez lui des usages géniaux du son. Mais, par-delà la génialité, il y a toujours l’ambiance d’une préoccupation pour le son.

Par exemple, Ruiz travaille avec beaucoup d’objets qu’il répète dans ses films : les ombres, les coups, les horloges, etc. Mais il y a aussi un objet singulier : la radio. Cet objet on le trouve, si l’on veut classifier, entre les images et les sons. C’est comme une porte entre les deux dimensions. Il est un objet à la fois imaginaire et sonore. D’une certaine manière, la radio apparaît comme un élément ou objet qui fait le « libre passage » entre l’image et le son. Dans Días de Campo (Journée à la campagne), film réalisé en 2004, on trouve deux sons qui se répètent tout au long du film : le son d’une gouttière et l’interruption des passages de la radio. Ces deux sons hantent le cours de l’image, celle-ci n’étant pas libérée à sa propre circulation, car elle reste attachée à la dynamique sonore dont les axes sont précisément le son de la gouttière et le son de la radio. D’emblée une scène étrange : la gouttière (toujours introuvable pour les personnages du film) tombe sur une ancienne radio typique de la campagne chilienne. Les deux axes sonores du film, toujours éloignés, comme des contrepoints infiniment séparés, se trouvent dans cette scène, comme s’il s’agissait d’une question strictement musicale. En effet, dans le plan constructif, tout indique qu’il y aurait une sorte de « vie propre » de la bande sonore, représentée par ces deux axes ; comme s’il y avait une autre histoire qui se développe dans le film et qui reste non pas cachée, mais qui introduit une autre dimension dans le film. L’histoire n’appartient plus à l’exclusivité de l’image. Le temps d’un film est le temps où se développent des événements à différentes échelles, des histoires décentrées qui sont diversifiées à travers la matérialité cinématographique et qui ne sont donc pas « propriétés » d’un seul niveau de narration. Au contraire, la narration ou la narrativité du film explosent.

Si l’on reprend l’idée de Ruiz d’un cinéma conçu sans conflit central, on peut percevoir qu’il ne s’agit pas d’une narration qui perd simplement la capacité de se centraliser, mais, plus radicalement, d’une multiplication des narrations et des possibles narrations : tout élément qui apparaît tend à constituer un événement. Un plan est donc un cadre qui capte une temporalité où il y a tellement d’histoires comme d’infinies projections de tous les éléments qui le composent. Il y a donc une pluralité de voix, de tensions, de sons qui n’ont pas l’intensité pour être écoutés. D’une certaine manière le son de la gouttière et le son de la radio résument, sans précisément la représenter, toute cette événementialité sonore traversant le film. Ils composent la sonorité des voix, des sons et des bruits multiples qui font partie du film sans strictement l’être. Par là, la sonorité du film a ses propres tensions, telle l’image. Et on ne peut pas faire usage d’une seule méthode de déchiffrement : les clés qu’on pourrait développer pour comprendre le cours de l’image diffèrent des formes d’apparition du son, ce qui propose au spectateur des manières-en-conflit d’apprécier le film, des manières, pour ainsi dire, fracturées.

Journée à la campagne (Dias de campo, Raúl Ruiz, 2004)

11En fait, on trouve chez Ruiz un ensemble de sons qui se répètent à travers ses films : des oiseaux, des chiens, des sons de la ville, des coups dans des ballons, etc. Et de la même manière qu’il pense l’image comme l’élément essentiel de la construction cinématographique, le son pour lui n’est pas loin d’en faire partie. Dans Le Territoire (1981), on trouve deux familles perdues dans une forêt énigmatique qui ne laisse pas de nous donner, dans un hors-champ troublé, des sons de voitures, de ville, des chiens et qu’on peut interpréter comme une situation citadine développée dans un espace qui n’est pas la ville mais la forêt. Le chemin est ouvert par l’interprétation : on peut dire que c’est l’inconscient, qu’ils sont des fantômes ou plus narrativement, tout en accompagnant un peu les motifs du film, que tous ces sons correspondent à ce que les personnages n’écoutent pas : la solution de leurs problèmes, la possibilité d’échapper au labyrinthe, au territoire, à la fatalité, etc. On pourra dire, avec Chion, qu’en effet la sonorité ajoute une valeur que l’image toute seule n’a pas. Mais, dans le cas de Ruiz, cette sonorité ne consiste pas à ajouter une valeur, elle porte une réflexion cinématographique qu’on trouve souvent dans ses films. Cette préoccupation nous montre une créativité répandue par toutes les dimensions qui constituent l’espace cinématographique. C’est-à-dire qu’il n’y a pas une centralité créative dans le cinéma dont le nom est l’image, il y a plutôt une décentralisation constante qui trouve des possibilités de création qui font du cinéma une multiplicité, une communauté perceptive.

On peut chercher des signes à ce type de réflexion cinématographique, cette décentralisation et multiplicité, à travers les mots de Jorge Arriagada, compositeur de la musique originale de plusieurs films de Ruiz, parmi eux, La ville des pirates (1983) :

« Raúl privilégie la musique à la voix, privilégie la musique par rapport à ce que disent les acteurs. L’un des exemples le plus clair, c’est La ville des pirates. Le film commence, la musique aussi, et les mots des personnages ne sont pas bien compris. La musique est exagérément forte. Pour lui, cela n’a pas d’importance. Au fond, le texte n’est pas si important. Il y ajoute aussi une radio, et pour la radio il me demande de composer un boléro surréaliste »16.

12En effet, au début du film, on entend une musique qui semble accompagner les moments d’introspection d’Isidore, un personnage bellement joué par Anne Alvaro. Il s’agit d’une musique qui, en théorie, semble correspondre au son off, à la manière d’une musique de fosse. Le moment où Isidore déclare : « Ouvre la porte » coïncide avec les accords initiaux d’une partition symphonique qui, à mesure que les idées musicales se développent, nous rappellent le Vorspiel de l’opéra Tristan et Isolde de Richard Wagner17. Dès les premières minutes du film, à travers cette décision esthétique, Ruiz nous invite à nous demander : Est-ce que Isidore et Isolde partageront un liebestod similaire, une mort d’amour ? Justement, pendant ce temps, Isidore dit :

« Mon amour…

Rien.

Rien ne pourra nous arrêter.

Je ne veux pas me séparer de toi.

Où que je me trouve,

Où que je te trouve.

Ton odeur se fait présente

Et tout de suite après l’odeur de cierges de l’église pendant le requiem

Et le vent du cimentière… »18

La Ville des pirates (La Ciudad de los piratas, Raúl Ruiz, 1983)

13En parallèle, on écoute une musique – parfois superposée, parfois toute seule – provenant de l’appareil radio, d’emblée visible à l’écran. C’est le « boléro surréaliste » entrelacé avec le son-phonétique, la musique symphonique, et les bruits. Dans ce contexte, on voit un moment notamment intéressant : juste après le texte d’Isidore, et juste avant que son nom soit mentionné pour la première fois dans le film, elle ferme la fenêtre, au premier plan. Avec ce geste, Isidore arrête subitement la musique de fosse, le son de la mer et le son des mouettes, conjointement (comme si cette musique venait de la mer ou de la nature), et récupère, subitement aussi, la musique de la radio, le son de la cuisine et les paroles des autres personnages. Il s’agit d’un jeu proprement cinématographique dans lequel Ruiz nous propose de réfléchir à l’opposition interne-externe, dans l’espace physique et dans la psychologie, à travers un délicat contrepoint entre l'image et le son. On pourrait penser, par exemple, à la relation entre l’extérieur de la maison et les pensées d’Isidore, ou la relation entre l’intérieur psychologique ou émotionnel d’Isidore et la nature.

On perçoit ici un usage aussi pensant, réflexif, proprement esthétique du son dans le cinéma. Ruiz est à la recherche d’une nouvelle poétique du cinéma et des nouveaux types de relations entre tous les éléments mis en jeu pour la réalisation d’un film. La musique et le son, dans ce sens, construisent des réseaux de relations avec tous les autres éléments. Ici, les textes, les images, les objets, les bruits ou les mouvements ne sont pas prédéterminés par la narration. Cette recherche cinématographique tourne, pour Ruiz, autour d’une conviction :

« […] dans le cinéma, au moins dans le cinéma narratif (et tout le cinéma l’est d’une certaine manière), c’est le type d’image produite qui détermine la narration et non pas le contraire. Personne n’ignorera que cette affirmation entraîne que le système de production, d’invention, de réalisation des films doit être modifié radicalement. Mais elle veut dire aussi qu’un nouveau type de cinéma et qu’une nouvelle poétique du cinéma sont encore possibles »19.

4. Pour quoi l’éthique – esthétique – politique – poétique ?

a) Éthique

14Dans Ética y Acción, Francisco Varela affirme que l’éthique est surtout un savoir-faire acquis progressivement par la pratique, à la manière d’une maîtrise éthique. Ici, son principal intérêt est de relier l’éthique à la catégorie d’action immédiate à laquelle appartient la majeure partie de notre vie, puisque « les situations où nous sommes confrontés à une délibération éthique explicite […] sont beaucoup moins fréquentes que celles où nous répondons habilement dans des situations ordinaires »20. Alors, l’éthique, ce sont les relations quotidiennes, les réponses à des situations émergentes. On peut également penser au processus de création : il n’est pas un usage établi ; l’usage lui-même est une enquête, c’est un faire expérientiel, pensant, aventurier, réflexif, perceptif, qui remet en question : il cherche, se décentralise, il n’est pas simplement automatique, il envisage d’autres univers. Pour ainsi dire, il s’agit d’un usage dont la normalité ne fait pas usage. Plutôt : c’est l’usage qui pense à l’usage pendant il s’use. S’il y a un mode ou des modes d’emploi, ils n’épuisent pas les usages. En revanche, l’éthique serait ce qui demande pour tout ce qui n’est pas prévu dans tout mode d’emploi. On pourra dire, comme Henri Bergson : introduire l’indéterminé dans le déterminé21. Les usages sont déterminés, ils fonctionnent parce qu’ils ont oublié le côté expérimental de l’expérience, c’est-à-dire l’histoire matérielle de la génération d’un usage, couvert maintenant par une structure logique. Ils induisent l’expérience, c’est-à-dire ils nous conduisent vers des expériences qui accomplissent le trajet circulaire d’une logique qui a déjà ses propres résolutions : un usage est en fait l’anticipation d’une résolution. Par contre, il faut toujours résister à l’oubli, faire la mémoire à travers l’action, au sens de Varela : insister sur l’expérience dans l’usage, la récupérer non pas comme telle, mais en ayant et en faisant l’expérience lorsqu’on en use. Il faut penser donc l’usage entièrement lié à l’expérience. On fera usage du son dans le même temps qu’on conçoit un degré d’indéterminé, de ce qu’on ne sait pas encore : il s’agit de faire usage des usages eux-mêmes, de faire usage des savoirs disponibles, au-delà de ce qu’ils attendent de nous, comme, par exemple, le « cinéma facile » qui souhaite tout le temps un spectateur étourdi, un spectateur pour qui la normalité doit se répéter à l’écran. Par contre, Ruiz, par exemple, souhaitait un spectateur tombé dans l’ennui22, c’est-à-dire décentralisé, détaché de tout objet unique de concentration, entouré donc par un vide qui est l’espace où il y a la possibilité d’ouvrir d’autres types de relations, entre objets, images, sons, sons-images, etc.

b) Esthétique

15L’esthétique n’est pas la construction des produits d’une perception sans raison, mais la construction perceptive où la raison est l’un de ses résultats. La construction esthétique est une construction sociale, c’est-à-dire qu’elle entraîne plus d’un corps, plus d’un individu, plus d’une raison : elle entraîne des affects, des sensibilités, des percepts liés à la vie des uns et des autres, à la relation d’abord matérielle des corps. L’esthétique est justement la prise de sensibilité face à cette relation matérielle des corps. Elle entend, regarde, perçoit des dynamiques matérielles des uns et des autres et agit sur elles et à partir d’elles. Cela veut dire qu’à la base des « vérités » et « habits » sociaux il y a, pour ainsi dire, des « mouvements » tout à fait matériels-sensibles. Au contraire de la tradition platonique, il faudra toujours relever l’idée d’une sensibilité à la fois relevée, au sens dialectique, par l’intelligibilité. Il s’agit plutôt d’enquêter sur la dimension sensible pour la renforcer, pour la maintenir infinie, ouverte, intelligente dans elle-même ou par elle-même. C’est le lien entre esthétique et éthique : se plonger dans la base sensible pour articuler de manière aussi sensible les événements sur lesquels se structurent les liens sociaux. Le but n’est pas d’aller du mal au bien, mais, par-delà cette division, si l’on peut dire, le but ne serait que travailler toute intelligibilité ou intelligence dans et par le sensible. Cela parce que la dynamique sociale demeure ainsi soutenue par les transferts ou les partages (au sens de Rancière)23 d’éléments sensibles codifiés comme éléments communicables, nommables, transportables, valorisables, divisibles, etc. qui risquent de se détacher de sa racine matérielle-sensible. Ce détachement, c’est l’oubli, car il tend à laisser la réalité codifiable comme la seule réalité qui doit donc se penser à partir de la sagesse des codes. Aujourd’hui, la prolifération des commissions d’éthique au sein du discours démocratique « contemporain » est un résultat logique d’une telle conception de la réalité, là où l’éthique n’est conçue que comme la science active d’un usage correct pour la génération des codes. Par contre, l’éthique, si elle existe, a d’abord résisté à l’absorption des événements sensibles par cette génération des codes, nous rappelant que toute relation sociale est, avant tout code, une approche matérielle et sensible qui active des manières aussi matérielles et sensibles non pas simplement pour la comprendre, mais aussi pour la faire agir comme telle, c’est-à-dire matérielle et sensible, afin d’avoir et sentir plus proche ce qui est toujours à nous : le fait de vivre parmi les uns et les autres.

c) Politique

16L’esthétique nous a tout dit de la politique. Il s’agit en fait de mettre en place une exploration dans et par le travail artistique visant une diversification des perceptions et une sensibilisation des multiples formes de saisir et concevoir des réalités qui n’ont pas la forme de la représentation habituelle des choses que la production cinématographique habituelle ou commerciale soutient. Cette cinématographie soutient en fait une syntaxe convenant à l’état actuel de choses : inégal, destructif, etc. Alors, il ne s’agit pas de chercher des nouvelles syntaxes pour les placer ou les introduire dans le même système syntaxique, mais plutôt de soutenir des détours sur toute syntaxe. Par exemple, si Ruiz fait une indifférence entre son diégétique et son non-diégétique dans une même scène, comme ce qu’il a fait au début de La ville des pirates, cela ne répond pas à une nouvelle syntaxe ; c’est plutôt la mise en scène d’une exploration, d’une autre chose qui oblige le spectateur à prendre une attitude différente vis-à-vis de la syntaxe de sa propre vie. Dans ce détour, il n’y a pas un système de repères, il y a plutôt des repères sans une syntaxe liante. Si cet usage du son, détourné, ne change pas le monde, cela n’est pas un problème, parce qu’il n’est pas un absolu. Tout usage artistique s’inscrit dans le temps : il se connecte avec les autres, passés, présents et futurs, et non pas précisément de manière continue. C’est pour cela que les études esthétiques ne doivent pas isoler un « objet d’étude », car cet « objet » n’existe pas en tant que tel : il n’est pas, d’abord, un objet, mais au moins un événement sensible, social, « une mise en scène » de quelque chose dans une dimension qui arrive toujours et de manière multiple. La question serait donc le renforcement constant de la liaison ou des liaisons de ces usages détournants, réflexifs.

d) Poétique

17« Poétique » est en fait le mot que Ruiz a choisi pour comprendre le processus de création cinématographique. La conception d’un plan et son articulation avec les autres plans sont conçues donc sous le terme « poétique ». Cependant, il ne s’agit pas d’une poétique à la manière de Heidegger. Il ne s’agit pas de dévoiler l’être caché. Ce n’est rien d’autre qu’introduire l’exploration créative-esthétique dans toute syntaxe officielle. Non pas découvrir le côté créatif de cette, ou de chaque possible, syntaxe ; moins la représentation d’un acte créatif originel, au sens fort, mais l’ancrage des mondes syntactiques à leur matérialité sensible.

C’est décentraliser la perception et la préoccupation réalisatrice de tout objet mis en scène pour attirer et centraliser la dynamique sensible. Parmi d’autres, le son dans le cinéma de Ruiz obéit à cette exploration.

Une créativité ainsi comprise pense à des possibilités qui s’opposent à la négation de la conception d’autres formes de vivre par-delà la représentation et l’inégalité dominante. De plus, ce type d’exploration fait que l’art s’approche de sa puissance perceptive et de sa puissance transformatrice – même si aujourd’hui on est loin de la concevoir. Bref, on parle d’un art dont la mémoire décentralise le temps, car il n’est pas que le souvenir éternel de ce qui est déjà passé, mais aussi de ce qui est à venir : c’est l’usage qui, en s’usant, fait la mémoire, c’est-à-dire le geste qui nous rappelle la possibilité – qui a toujours existé – de concevoir des meilleures formes de se mettre en rapport les uns et les autres (les gens, mais aussi les « éléments », le son et l’image, par exemple). Face à une façon absolue de concevoir les rapports, la poétique glisse sur la matérialité des mots, dilue le matériau avec lequel s’est construit cet absolu, décentralise globalement la raison opérant dans une relation entre au moins deux : personnes, éléments, plans, couleurs, sons, images-sons, etc.

18« D’où une autre conséquence, cette fois politique, de la globalisation de la théorie du conflit central : paradoxalement, le American way of life est devenu un leurre, un masque : une illustration irréelle, exotique, parfaite de l’erreur logique connue comme misplaced concreteness (Whitehead). Un tel synchronisme entre la théorie artistique et le système politique d’une nation dominante est un cas historique rare ; plus rare encore, c’est qu’il aura été accepté dans la majorité des pays du monde. Les raisons de cette synchronisation ont été abondamment discutées ; s’il y a de l’interchangeabilité entre politiciens et acteurs, c’est parce que les uns et les autres utilisent le même moyen, cherchant la même logique narrative – laquelle, ne l’oublions pas, est régie par la règle d’or qui veut que les évènements n’ont pas besoin d’être réels mais à peine réalistes »24..

Bibliographie

BERGSON, Henri (2011). Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l’esprit. Paris : Édition numérique, La gaya scienza.

CELEDON, Gustavo (2015). Philosophie et expérimentation sonore. Paris : L’Harmattan.

CHION, Michel (2008). L’audiovision. Son et image au cinéma. Paris : Armand Colin.

DERRIDA, Jacques (1972). « Signature, événement, contexte » dans Marges de la Philosophie. Paris : Éditions de Minuit.

MARTIN, Marie (2016). « Transfigurations » dans Artavazd Pelechian. Une symphonie du monde. Liège : Yellow Now.

PELECHIAN, Artavazd (2011). Teoría del Montaje a Distancia. México DF : UNAM.

RANCIÈRE, Jacques (1995). La mésentente. Paris : Galilée.

RANCIÈRE, Jacques (2000). Le partage du sensible. Esthétique et politique. Paris : La Fabrique.

RANCIÈRE, Jacques (2001). L’inconscient esthétique. Paris : Galilée.

RUIZ, Raúl (2013). Poéticas del Cine. Santiago : Ediciones Universidad Diego Portales. En français : (2005) Poétique du cinéma. Paris : Dis Voir et (2006) Poétique du cinéma. Tomes II et III. Paris : Dis Voir.

SCHAFER, R. Murray (1977). The Tuning of the world. New York : Alfred A. Knopf.

VARELA, Francisco (1996). Ética y Acción. Santiago : Dolmen Ediciones. Édition en français : (2004) Quel savoir pour l’éthique ? Action, sagesse, cognition. Paris : La Découverte.

WITTGENSTEIN, Ludwig (1992). Leçons et conversations. Paris : Gallimard.

WITTGENSTEIN, Ludwig (2008). Conférence sur l’éthique. Paris : Gallimard.

WITTGENSTEIN, Ludwig (2014). Recherches philosophiques. Paris : Gallimard.

Filmographie

PELECHIAN, Artavazd (1992). Konec. Arménie : Hayk Studio.

PELECHIAN, Artavazd (1993). Kyanq. Arménie : Armenfilm Studios.

RUIZ, Raúl (2004). Días de Campo. Chili-France : Margo Films.

RUIZ, Raúl (1983). La ville des pirates. France-Portugal : Metro Films.

RUIZ, Raúl (1981). Le Territoire. Portugal : V.O. Filmes.

Notes

1 Projet ECOS-CONICYT (France-Chili) dédié à la recherche sur les usages sonores depuis une réflexion sur l’éthique.

2 Cf. Wittgenstein 2008.

3 Cf. Wittgenstein 2014.

4 Cf. Wittgenstein 1992.

5 Cf. Derrida 1972.

6 Cf. Rancière 2001.

7 Cf. Rancière 1995.

8 Il s’agit d’une idée travaillée dans Philosophie et expérimentation sonore, Celedón 2015.

9 Cf. Pelechian 2011, p.20-21.

10 Pelechian 2011, p.31

11 Cf. Schafer 1977, p.9-10.

12 Marie Martin 2016, p. 157.

13 Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus. Tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie memoriam facimus. Fac eas, Domine, de morte transire ad vitam, quam olim Abrahae promisisti et semini ejus.

14 Chion 2008.

15 Pelechian 2011, p.30.

16 Entretien avec Jorge Arriagada réalisé en Paris, 2017. Il sera publiée prochainement.

17 On pourrait aussi interroger la relation avec cette musique d’Arriagada et le poème symphonique La mort d’Alsino (La Muerte de Alsino, 1922) écrite pour orchestre à cordes, par le compositeur chilien Alfonso Leng.

18 Script de la La ville des pirates (1983), France-Portugal: Metro Films.

19 Ruiz 2000, p. 14. Bien sûr, avec ce que nous sommes en train de dire dans cet article, par image on peut mieux entendre : « audio-image », ou « ensemble-perceptif », « ensemble-sensible ».

20 Varela 1996, p. 27.

21 Bergson 2011, p.181-182.

22 Ruiz 2013, p. 19.

23 Cf.Rancière 2000.

24 Ruiz 2013, p. 31.

Citation

Auteur

Quelques mots à propos de : Gustavo Celedón

Quelques mots à propos de : Cristian Galarce