Quelques aspects d’une conception africaine-américaine du rythme dans le jazz « moderne » d’après-guerre

Philippe MichelDOI : https://dx.doi.org/10.56698/filigrane.334

Résumés

Résumé

Parvenu au milieu du XXe siècle à une étape historique majeure de son évolution, au cours de laquelle ses acteurs réaffirmaient certaines valeurs culturelles identitaires liées à ses origines africaines-américaines, le jazz se mit à exploiter radicalement la singularité métrique-rythmique identitaire sur laquelle il s’était initialement développé, fondant ainsi le jazz « moderne ». À travers ce prisme du jazz « moderne », s’offre au lecteur-auditeur (l’écoute est essentielle et sollicitée) une sorte d’histoire des spécificités métriques-rythmiques du jazz, une histoire qui relierait la mère Afrique au monde occidental moderne pour éclairer finalement l’ouverture du jazz à toute forme d’altérité convergente. Bien que traitant de principes étrangers à la culture musicale européenne « classique », cet article tente d’en rendre compte en des termes qui participent néanmoins de cette dernière, croisant pour ce faire l’étude extérieure des phénomènes (la distance critique du chercheur) et les ressources de leur perception interne, physiologique (le ressenti du praticien).

Abstract

Having reached a major stage in its historical evolution in the middle of the twentieth century, when its major representatives were in the process of re-asserting certain values of cultural identity related to the genre’s African-American origins, jazz began radically exploiting the metrical-rhythmic cultural singularity from which it had initially developed, thus founding “modern” jazz. From the perspective of “modern” jazz, the reader-listener (listening is essential and solicited) is given a history of the metrical-rhythmic specificities of jazz, a history that seeks to relate mother Africa to the modern Western world in order eventually to clarify the opening of jazz to all forms of convergent alterity. Though addressing principles that are essentially foreign to “classical” European musical culture, this article seeks to provide an account of this issue in terms that may nonetheless be seen as part of this culture, combining the external study of phenomena (the critical distance of the scholar) and the resources of internal physiological perception (the felt experience of the practitioner).

Texte intégral

Introduction

1En 1932, Duke Ellington affirmait à travers un de ses titres, « It Don’t Mean A Thing », poursuivant « (If It Ain’t Got That Swing) », ce que l’on pourrait traduire lapidairement par : « Ça n’a pas de sens sans swing ». La question du swing (dont je tenterai ici de circonscrire la qualité rythmique), ou plutôt la question de certains aspects du swing, a effectivement largement occupé les débats jazzistiques, au point de faire parfois passer pour secondaires en apparence des principes pourtant tout aussi fondateurs de cette musique. Ainsi en est-il, par exemple, de la question des rencontres conflictuelles, mais productrices de sens, du groupement de valeurs rythmiques (groupement fondé sur la multiplication d’un plus-petit-commun-dénominateur-rythmique – PPCDR1) avec le découpage des unités de mesures, ce traitement singulier témoignant d’ailleurs probablement de l’incursion d’une pensée rythmique d’origine africaine (polyrythmie, contramétricité, etc.) dans le cadre normé de la métrique d’origine européenne. Sans doute faut-il même considérer ces rencontres comme une forme de résistance culturelle à l’assimilation servile, par les Africains-Américains, des conventions musicales de la culture coloniale d’origine européenne2. Une acculturation active, dialectique, plus que passive en somme, dont il faut voir l’origine dans les rapports conflictuels qu’entretinrent les esclaves noirs, et descendants d’esclaves, avec les colons blancs3.

2Parvenu au milieu du XXe siècle à une étape historique majeure de son évolution, au cours de laquelle ses acteurs réaffirmaient certaines valeurs culturelles identitaires liées à ses origines africaines-américaines, le jazz se mit à exploiter radicalement (notamment au moyen de ce laboratoire d’expérimentation permanente que constitue le solo d’improvisation) la singularité métrique-rythmique identitaire sur laquelle il s’était initialement développé, fondant ainsi le jazz « moderne ». C’est de cette étape d’affirmation culturelle et des prolongements qui s’en suivirent dont il sera prioritairement question ici4.

L’avènement du jazz « moderne »

3La période est symbolique et le choix sans doute un peu arbitraire, mais on fait généralement débuter l’ère du jazz « moderne » avec la Seconde Guerre mondiale. Pour autant, le jazz qui précéda ne saurait être considéré comme non-moderne, réactionnaire, ou que sais-je. C’était le jazz de son temps et, en cela, il répondait à des préoccupations, des conceptions des acteurs de son époque. Cette frontière historique/historiciste artificielle n’a donc d’intérêt qu’en vertu de l’accent qu’elle met sur certaines remises en question des certitudes antérieures, notamment concernant le rôle et l’importance de la culture africaine-américaine dans le jazz (et probablement dans la culture américaine toute entière). Période de perte des illusions (et de reconstruction de nouvelles aspirations) au sein de la culture africaine-américaine, cette période voit se dessiner, sur le plan musical, les contours stylistiques d’un courant du jazz qui allait devenir dominant dans l’immédiat après-guerre : le be-bop.

4Faisant suite à une période qui avait vu progressivement le jazz orchestral occuper quasiment seul le devant de la scène5, avec fort logiquement la très « classique » et européenne écriture pour alliée plus sûre que l’improvisation6, le be-bop fit renaître au grand jour ces pratiques en petites formations qu’avait connu le jazz des premières heures, pratiques rendues progressivement souterraines avec la montée en puissance des grandes formations7.

5Il convient tout d’abord de souligner que, parallèlement à cet intérêt pour la pratique en petites formations, pratique davantage soumise à l’interplay improvisé qu’à l’écriture préalable, le be-bop (et tout le jazz moderne à sa suite) a revivifié, précisément par le recours accru à ce véritable laboratoire d’expérimentation que constitue l’improvisation, un certain nombre de caractéristiques métriques-rythmiques présentes aussi bien aux premiers temps du jazz que dans des genres distincts mais fondateurs de cette musique métisse (musique religieuse, blues, ragtime, et autres musiques non prioritairement euro-américaines).

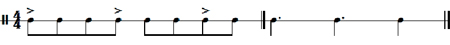

6Ainsi en est-il par exemple du groupement de valeurs rythmiques selon le pattern 3+3+2, présenté dans la figure 1 sous deux notations différentes, l’une sous forme d’accents dans un continuum de croches, l’autre sous forme de croches groupées en valeurs longues.

Figure 1. Pattern 3+3+2.

7Ce pattern correspond à un rythme de base africain identifié par le musicologue Gunther Schuller et confirmé par l’ethnomusicologie africaniste8. Ce rythme correspond à la réduction, dans la limite d’une « mesure », d’une superposition contramétrique de deux types de groupements, principe que le théoricien (et compositeur) Joseph Schillinger étudia dans un cadre systématique, diffusant très largement dans le monde de la musique américaine, jazz y compris, les théories musicales qu’il fonda à partir de cette étude rythmique9. Pour le dire donc en termes schillingeriens, ce pattern est fondé sur « l’interférence de deux périodicités monomiales synchronisées »10, l’une correspondant à un groupement du PPCDR par deux, l’autre par 3.

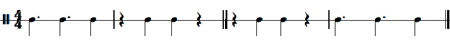

Figure 2. Clave 3–2 et clave 2–3.

8Sur les plans historiques et stylistiques, ce pattern est à la base des formules rythmiques d’accompagnement typiques de la habanera brésilienne (d’où le nom de « rythme habanera » sous lequel il se trouve aussi identifié dans la culture musicale afro-américaine – i.e. du Nord). On le trouve également dans les genres qui en découlèrent comme le tango argentin ou la zarzuela espagnole. Il est également à la base des claves de la musique afro-cubaine, pour lesquelles il correspond au « 3 » des claves « 3–2 » ou « 2–3 ». La figure 2 transcrit successivement le rythme d’une clave « 3–2 » et d’une clave « 2–3 ».

9En vertu des échanges interculturels qui se produisirent en terre américaine du Nord11, on retrouve également ce groupement de valeurs rythmiques (ainsi d’ailleurs que les claves hispaniques) dans le découpage du jeu en croches continues du ragtime, puis dans le premier jazz, ainsi que l’ont étudié de nombreux observateurs, l’un des premiers étant probablement le Français Arthur Hoérée, en 1927, dans son étude « Le jazz »12.

Figure 3. Habanera dans St Louis Blues.

10Aux premiers temps du jazz, dans ce qui deviendra le jazz New Orleans, ce pattern alimente ce que le pianiste néo-orléanais Ferdinand Lemott (ou La Menthe), alias « Jelly Roll » Morton, qualifie de « spanish tinge » du jazz (ce que Schuller traduit par « couleur espagnole »13), car le jazz de la Nouvelle Orleans recèle en de nombreux cas la trace d’un métissage hispanique, entre autres métissages. L’exemple le plus flagrant de ce métissage (car il s’agit là d’une utilisation à découvert du motif) est sans doute la habanera que le cornettiste William Christopher (« W.C. ») Handy écrira14 en 1914 en guise d’introduction et interlude pour sa composition St Louis Blues. La figure 3 propose un relevé mélodique-rythmique (plus chiffrage harmonique) du début d’une des premières versions enregistrées de ce morceau (1919), par l’orchestre de James « Reese » Europe.

Figure 4.Now’s The Time (Ch. Parker), solo de Parker, jeu contramétrique.

11Ce groupement de valeurs rythmiques contramétrique n’est toutefois pas resté cantonné aux rythmiques sud-américaines et à celles du premier jazz. Il irrigua toute la musique américaine, populaire notamment (on le retrouve d’ailleurs encore au cœur du style Rockabilly des années 195015). Pour ce qui concerne le jazz « moderne », dont il sera principalement question ici, on peut l’identifier dans les configurations rythmiques de nombreux solos de style be-bop, à commencer par ceux de Charlie Parker, le grand leader du genre. Le jeu rythmique auquel l’altiste se livra, le 30 juillet 1953, au début de son solo sur Now’s The Time, un blues de sa composition, constitue un modèle de solo be-bop. (Je souligne au passage que les deux premières mesures de ce solo constituent la citation exacte – esquissée durant l’exposé thématique – du solo qu’enregistra Parker sur un autre de ses blues, Billie’s Bounce, lors du premier enregistrement de ce titre, le 26 novembre 1945, durant une séance historique au cours de laquelle fut également enregistré pour la première fois Now’s The Time ; ceci explique sans doute cela). La figure 4 propose un relevé mélodique-rythmique (plus chiffrage harmonique) des quatre premières mesures du solo de Parker (écouter à 0 :34 dans les rééditions sur CD du label Verve, et remarquer le travail du timbre de l’altiste qui, sur la note répétée, mesures 3 et 4, s’approche de celui, rauque, des saxophonistes de rhythm’n blues de l’époque). Le jeu contramétrique des mesures 3 et 4 groupe non seulement les croches par trois (puis quatre), mais on peut aussi remarquer un groupement des temps selon le pattern 3+3+2, tel que souligné par les crochets en pointillés.

12Plus que dans les solos, c’est peut-être davantage dans le recours de plus en plus naturel à ce type de procédé contramétrique, cette fois-ci dans l’écriture des thèmes mélodiques, qu’il faut voir son enracinement dans le jazz moderne. Composé16 par Charlie Parker, le thème de Billie’s Bounce fait assurément figure de modèle à cet égard, et ce bien au-delà du be-bop. On retrouve ainsi fréquemment ce même procédé contramétrique dans des thèmes de jazz West Coast, un courant du jazz pourtant davantage retenu par l’histoire pour ses emprunts à la culture musicale européenne que pour un quelconque revivalisme concernant les valeurs musicales africaines-américaines. La figure 5 propose un relevé mélodique-rythmique (plus chiffrage harmonique) des mesures 2 et 3 du thème de Billie’s Bounce. Le groupement des temps selon le pattern 3+3+2 est indiqué par les crochets en pointillés au-dessus de la portée (l’anacrouse garde sa fonction vis-à-vis du pattern).

Figure 5. Billie’s Bounce (Ch. Parker), motif sur le pattern 3+3+2.

13À titre de comparaison, voici maintenant la transcription de deux extraits de thèmes typiques du jazz West Coast. La figure 6 propose un relevé mélodique-rythmique de la tête d’un thème rythmique et véloce du saxophoniste baryton Gerry Mulligan : Limelight. Le groupement des temps selon le pattern 3+3+2 (ici aussi avec anacrouse) est indiqué par les crochets en pointillés au-dessus de la portée. Un second type de groupement, formant un cycle sur trois croches, est indiqué par les crochets en pointillés au-dessous de la portée.

Figure 6. Limelight (G. Mulligan), différents groupements des temps.

14La figure 7 propose un relevé mélodique-rythmique des neuf premières mesures de Free Way, un thème up tempo du trompettiste Chet Baker, tel que joué le 3 janvier 1953 par le compositeur avec le quartet de Gerry Mulligan. Le groupement (à la blanche, compte tenu du tempo) selon le pattern 3+3+2 est indiqué par les crochets en pointillés au-dessus des portées. Un second type de groupement peut être ressenti, formant des cycles sur trois noires (puis deux), représenté ici par les crochets en pointillés au-dessous de la portée.

Figure 7. Free Way (C. Baker), différents groupements des temps.

15Témoignage de son enracinement dans la pensée musicale américaine, le traitement particulier de la dimension métrique-rythmique qui apparaît dans ces exemples répond à un principe qu’on peut qualifier de culturellement métisse. En effet, sa spécificité consiste, d’une part, en la transposition dans le cadre strict de la mesure (continuellement mise en évidence par l’accompagnement, principe hérité de la culture musicale européenne) des principes métriques-rythmiques de la musique africaine décrits par de nombreux observateurs et ethnomusicologues17, et d’autre part en une adaptation au cadre symétrique des mesures binaires (à deux ou quatre temps) des figures rythmiques issues de toute la tradition européenne de la mesure à trois temps (concernant la raison de cette omniprésence des mesures binaires dans le jazz, voir infra « Swing et swing »). Ceci expliquerait la force d’attraction qu’a pu avoir initialement, dans le creuset africain-américain de ce métissage, un pattern rythmique d’origine africaine comme le pattern 3+3+2. Le principe contramétrique qui le gouverne (jouer « du trois dans du deux » – ou « du quatre ») aurait ainsi servi de point de passage pour l’acclimatation de figures rythmiques typiques des musiques de danse européennes à trois temps. Plusieurs fins connaisseurs de ces deux traditions, à commencer par Arthur Hoérée et Joseph Schillinger, ont d’ailleurs souligné la filiation avec la valse dont relèverait l’usage que fait le jazz des figures contramétriques (même s’ils n’emploient pas ce terme) de type « 3 contre 2 »18.

16Au-delà de ce cas particulier du groupement d’unités rythmiques selon le pattern 3+3+2, ou plus largement selon l’interférence de périodicités (Schillinger) 3 contre 2, c’est le principe général de liberté (i.e. d’autonomie) de durée des phrases selon toutes sortes de groupements d’unités rythmiques qui fera l’originalité de l’approche métrique-rythmique du jazz « moderne » de l’immédiat après-guerre, revivifiant en cela des pratiques africaines-américaines antérieures et/ou connexes.

17Une telle variabilité dans la durée des phrases, non assujettie à un cadre métrique à rendre perceptible a priori, c’est-à-dire imposé de l’extérieur, mais au contraire gouvernée de l’intérieur (en l’occurrence par les exigences du texte) est déjà lisible auparavant dans le blues campagnard (country blues19), du moins si l’on en juge par les enregistrements aujourd’hui disponibles qui furent réalisés relativement tardivement20.

18Remarquons également que c’est une même forme de liberté de la phrase, conçue sur une certaine cyclicité métrique sous-jacente, qui fait toute l’originalité tant remarquée de cette introduction non accompagnée de Louis Armstrong, pour l’enregistrement qu’il fit en 1928 du thème de King Oliver, West End Blues. La figure 8 propose le relevé mélodique-rythmique d’un extrait de cette introduction soliste21. La transcription, dans un cadre mesuré, de cette longue phrase jouée assez librement, est complétée ici par des indications du jeu contramétrique sous forme de crochets en pointillés au-dessus de la portée.

Figure 8. West End Blues (K. Oliver), introduction de L. Armstrong, différents groupements des temps.

19C’est cette même forme de liberté métrique-rythmique, mais cette fois véritablement intégrée dialectiquement (contramétriquement) dans le cadre normé de la mesure à quatre temps et de la carrure régulière rendues explicites par un accompagnement, que l’on retrouve à la fin des années 1930 dans le jeu souple d’un Lester Young, à qui les boppers, Charlie Parker en tête22, emprunteront le principe de dissociation métrique entre une matrice harmonique et le solo s’appuyant sur celle-ci23. LeRoi Jones (dont il sera question plus loin) ne manqua pas de souligner cette filiation Young-Parker, saluant ainsi, avec la complicité de plume de Ross Russell, une « revitalisation » du jazz « pollué par les arrangeurs » :

« Lester Young, lui, innova en s’écartant du jeu “sur le temps”, du découpage de huit en huit [croches] à la [Coleman] Hawkins. […]. De plus “par son insistance sur la priorité rythmique du jazz, il tonifia une musique qui était en train de perdre la vigueur du vieux jazz de La Nouvelle-Orléans. Mais Lester fit plus que réaffirmer cette priorité. Il revitalisa le courant pollué par les arrangeurs et rendit ainsi possible l’évolution rythmique plus complexe du style bop” »24.

Figure 9. Ornithology (Ch. Parker/B. Harris), solo de Parker, différents groupements des temps.

20Le jeu très riche rythmiquement, complexe même, qui résultera des développements de cet emprunt, tant chez Parker (modèle du genre) que chez les boppers en général, oppose ainsi à la relative orthogonalité d’un thème25 (et, surtout, de la matrice métrique-harmonique qui en découle – i.e. la « grille »), des phrases mélodiques improvisées semblant libérées du cadre de la mesure. Notons au passage que ceci ouvrit d’ailleurs la voie à toute une symbolique libertaire (le free jazz s’engouffra vingt ans plus tard dans cette brèche ouverte par les boppers dans le respect du cadre métrique d’origine européenne, voyant cette « première révolution [musicale] noire » associée par nombre de ses observateurs aux revendications sociopolitiques de l’époque26). La figure 9 propose un relevé mélodique-rythmique (plus chiffrage harmonique) du solo enregistré (prise Master n° D1012-4, éditée initialement sur le label Dial) par Charlie Parker, le 28 mars 1946, sur Ornithology, un démarquage de Benny Harris (à partir d’un matériau improvisé de Parker) sur la matrice harmonique de la chanson de Morgan Lewis, How High The Moon (remarque : la « grille » harmonique n’a ici qu’une valeur indicative).

21La première chose qui frappe, à l’écoute (et à la lecture de la transcription) de ce solo, c’est bien sûr la formidable liberté de la phrase parkerienne par rapport au cadre métrique, l’altiste soulignant le groupement de notes en motifs par changement d’orientation/rupture de profil mélodique (le procédé est central dans le style parkerien). Plus encore, on peut dire que le jeu de Parker procède d’un sens de la forme en mouvement.

22Le déroulement immuable de la matrice métrique-harmonique est ainsi continuellement suivi par Parker qui s’y conforme parfaitement aux points d’articulation de la structure qu’il choisit de souligner (par exemple aux mesures 1 à 7, i.e. à 0 :39 sur l’enregistrement au format CD, ou aux mesures 29 à 31, i.e. à 1 :09). Dans le même temps, de nombreux motifs mélodiques-rythmiques pourraient sembler comme déconnectés du cadre, tant métrique qu’harmonique d’ailleurs (voir/écouter par exemple les mesures 13 à 20, i.e. à 0 :48, puis les mesures 24 à 27, i.e. à 1 :04), si l’on ne prêtait bien sûr pas attention au travail de prolongation auquel se livre en permanence l’altiste, faisant du suspens un principe cohésif essentiel du solo. La phrase parkerienne est ainsi conçue comme une progression temporelle très structurée, variant aussi bien la durée des motifs internes qui la constituent, que le temps de respiration entre ceux-ci, et recourant toujours à une relation logique entre les motifs, notamment dans leur enchaînement immédiat (voir/écouter par exemple la relation entre les fins de motifs et débuts de motifs suivants dans les mesures 13-14, 18-19, 20-21, i.e. respectivement à 0 :52, 0 :58, 0 :59). On retrouve d’ailleurs ce même souci formel dans les relations de proximité entre motifs non immédiatement contigus, comme c’est le cas par exemple avec les deux phrases successives terminant respectivement aux mesures 23 et 25 (voir la relation de symétrie – mélodique et rythmique – entre le motif ascendant de la mesure 23 – Sol-La b, 2ème temps – et celui qui clôt la phrase suivante, mesure 25 – La b-Sol concluant sur le 4ème temps – ; notons que ces motifs opèrent de très swinguants « marquages du 2 et 4 » ; écouter le passage correspondant de 1 :03 à 1 :06).

Figure 10. Ornithology (Ch. Parker/B. Harris), solo de Parker, relations motiviques à distance.

23Quant à la question des relations motiviques à (plus grande) distance, elle est tout aussi importante pour comprendre le langage parkerien. Mais un article complet sur le sujet serait nécessaire pour traiter sérieusement cette question qui dépasse amplement l’objectif de ces pages. Pour rester dans le sujet, je me contenterai donc ici d’un exemple de ce formidable jeu d’écho auquel se livre Parker en permanence dans ses solos, opérant dans le temps même de la performance27, transformations motiviques et déplacements métriques. Comparons les mesures 9 et suivantes aux mesures 24 et suivantes en guise d’aperçu (voir la figure 10 qui superpose la transcription des extraits en question). La progression harmonique est la même (à l’accord d’arrivée près, GM7 au lieu de Gm6), le motif initial de la phrase est similaire (un arpège orné de 7ème de dominante sur Mib, i.e., « de Mib 7ème » dans le jargon du jazz), mais il est anticipé de trois temps dans le second cas (déplacement métrique occasionnant un hiatus harmonique avec le Bb7 joué à ce moment par le reste de l’orchestre). De plus, il se prolonge dans les deux cas par une succession similaire de motifs apparentés, mais réalisés chaque fois d’une manière différente, tant du point de vue de l’ornementation que du point de vue du placement métrique et du débit rythmique qui nous intéresse ici prioritairement (se reporter, dans la figure 10, aux relations mises en évidence par les lignes pointillées reliant les débuts de motifs apparentés ; outre le travail d’expansion/contraction temporelle, noter les procédés d’altération, ornementation, interpolation/omission, transposition, etc. mis en œuvre par Parker dans ces variantes motiviques).

24Le traitement particulier de la dimension métrique-rythmique qui apparaît dans ce solo, répond à un principe typique d’une approche africaine-américaine du rythme. On retrouve en effet le principe même de la contramétricité collective africaine, mais intégrée au jeu monodique soliste accompagné. Il paraît donc légitime de considérer le langage parkerien, dont ce solo constitue un exemple caractéristique, comme la réalisation monodique (« horizontale ») d’une pensée polyphonique (« verticale ») ou, plus exactement, d’une pensée polycyclique28, la notion de groupement d’unités selon plusieurs cycles contramétriques juxtaposés (chacun entrant en dialogue avec le cycle métrique principal) gouvernant ici comme on peut l’observer la phrase musicale (voir par exemple différents groupements de temps représentés par des crochets en pointillés dans les mesures 13 et suivantes de la figure 9).

25De fait, une telle horizontalisation ressemble fortement à ce principe africain rapporté en son temps par Gunther Schuller qui écrivit, se référant pour ce faire aux travaux ethnomusicologiques d’Arthur Morris Jones29 : « le maître–tambour africain non seulement ressent ses propres schémas rythmiques mais aussi reste en contact étroit avec les différents schémas de chaque autre membre de l’ensemble »30. Dans le prolongement de cette idée, on peut donc considérer l’analogie de principe entre le « contact étroit » du maître-tambour africain avec « les différents schémas [rythmiques] de chaque membre de [son] ensemble » et la réalisation monodique effective d’une pensée polycyclique telle qu’elle apparaît dans la construction du solo parkerien.

26En résumé, c’est en quelque sorte de la rencontre conflictuelle, mais productrice de sens, de cette pensée avec le cadre imposé/accepté de la mesure (telle qu’envisagée par la Musique Occidentale de Tradition Écrite31) que procède le solo parkerien. On touche là, on l’aura compris, à une caractéristique essentielle susceptible d’éclairer la manière dont une musique afro-américaine comme le jazz a pu faire évoluer l’héritage métrique-rythmique africain au sein d’un contexte initialement exogène devenu peu à peu le sien, au gré des rencontres interculturelles qui s’opérèrent en terre américaine. (Je laisse en suspens les dimensions politiques et sociales de cette question qui nous amèneraient à considérer comment et pourquoi ce contexte devenu indigène – américain et métisse – s’est développé néanmoins comme une sorte d’enclave d’altérité culturelle au sein même de la société américaine32.)

Rythme « nègre » et culture africaine-américaine

27Paradoxalement, c’est en revivifiant, en les mettant radicalement à l’avant-plan, ces principes consubstantiels d’une approche africaine-américaine de la musique, que le be-bop dut faire face à des griefs concernant sa prétendue perte d’authenticité (d’authenticité « nègre » s’entend) doublée d’une aridité de pensée (« too intellectual33 »), aridité liée à sa collusion supposée avec l’avant-gardisme artistique de son époque (l’attrait pour le be-bop exprimé dès la fin des années 1940 par les auteurs de la bien nommée beat generation et les représentants de l’abstraction picturale, au premier rang desquels Jackson Pollock, ne fit évidemment rien pour tempérer l’image rétive de ce nouveau courant du jazz34).

28L’opposition entre, d’une part, les tenants d’une essence du jazz réduite en réalité à ses principes incarnés par un jazz « classique » encore très respectueux des cadres métriques d’origine européenne et d’une certaine simplicité immédiate de l’expression35 et, d’autre part, les défenseurs d’un jazz « moderne », progressiste36, gagna même la France, où elle alimenta une controverse entre « figues moisies » et « raisins secs » (transposition-traduction des épithètes moldy figs et sour graps que s’envoyaient à la figure les critiques américains). Cette controverse fut alimentée par les échanges virulents de critiques reconnus comme Hugues Panassié, d’une part, et Charles Delaunay ou André Hodeir d’autre part37.

29Sur le plan métrique-rythmique (qui n’était pas seul en cause), le rejet se cristallisa autour de reproches touchant à la perte supposée d’une qualité essentielle de cette musique de jazz : sa vocation chorégraphique. Ainsi, en 1949, après avoir reconnu deux ans plus tôt le « nouveau style » (le be-bop), comme « remarquable par sa variété, son imprévu rythmique »38, le critique et producteur Hugues Panassié radicalisait sa ligne de pensée affirmant : « le bop s’écarte de la tradition du jazz, c’est-à-dire de la tradition musicale noire, néglige le swing […]. N’est-il pas significatif que le bop ait divorcé de la danse ? »39. L’année suivante, lors de l’assemblée générale du Hot Club de France qu’il présidait, celui-ci fit voter une sorte d’édit (Panassié fut surnommé ironiquement par ses détracteurs « le Pape du jazz ») stipulant que « Par “véritable musique de jazz”, il faut entendre la musique créée par les Noirs des États-Unis d’Amérique, musique dérivée du blues et des spirituals et conservant un lien évident avec eux », ce qui « exclut la musique connue sous le nom de “be-bop” »40.

30Au cœur de la controverse, la liberté apparente du style (i.e. de l’improvisation) be-bop fit ainsi l’objet d’une véritable incompréhension de la part d’un grand nombre de critiques et amateurs. Sans doute ces derniers sentaient-ils que le respect de l’évidence perceptive du cadre métrique (i.e. assimilable à une consonance métrique ?41) telle qu’elle était (qu’elle est encore ?) présupposée dans la culture européenne était en train de s’(/leur) échapper (à quoi il faudrait ajouter leur attachement à d’autres approches typiquement européennes relevant du traitement du timbre ou du traitement de la dissonance harmonique).

31Aujourd’hui, bien que cette controverse se soit apparemment éteinte avec la disparition de la majeure partie de ses protagonistes, la question de la négritude et celle de l’authenticité africaine-américaine du jazz n’est quand même toujours pas tout à fait réglée. En 2001, René Langel, défenseur d’une ligne « révisionniste » de l’histoire du jazz concernant l’africanité originelle de ce genre musical, soulignait encore « la désunion du jazz et de la danse »42, faisant ainsi « du bop et du jazz moderne une musique de concert (à écouter et non plus à danser), une musique élitiste ».

32Que le be-bop passât (passe encore ?) ainsi auprès de critiques européens (ou euro-américains) pour une musique devenue « indansable » en raison de particularités métriques-rythmiques prétendument déconnectées de toute généalogie africaine-américaine (et de tempi souvent vertigineux il est vrai) est une chose. Que cet avis fût partagé par la communauté africaine-américaine du jazz (et notamment la jeune génération d’alors) en est une autre. Écoutons à ce propos le contre-argument proposé par LeRoi Jones, promoteur d’une rétivité artistique (et politique aussi) à l’intégration passive des Africains-Américains43 et (conséquemment) grand défenseur du caractère le plus authentiquement africain-américain du jazz :

« Le be-bop n’avait pas de “fonction”. “Vous ne pouvez pas danser dessus”, disait-on sans cesse – ce qui, tout en étant hors du sujet, est faux. Quand nous étions jeunes, mes amis et moi, nous nous contentions d’insister sur le pronom et de dire : “Vous ne pouvez pas danser dessus”, ajoutant à voix basse, “ni d’ailleurs sur n’importe quoi d’autre” »44.

33Ce que l’on pourrait rapprocher de la remarque d’Alain Tercinet :

« Quant aux danseurs présents dans le film Jivin’ in Be Bop, rien ne semble les perturber dans la musique jouée par le grand orchestre de Gillespie [grand orchestre mais de be-bop monté en 1946 par Dizzy Gillespie – et rapidement métissé de musique afro-cubaine avec la participation du congero Chano Pozo] »45.

34Quoi qu’il en soit, avec l’émergence, dans les années 1940, d’un jazz « moderne » (dans le prolongement de certain commentateur de la « nouvelle musique », on oserait presque qualifier ce nouveau jazz de radical…), le divorce était désormais consommé entre deux cultures musicales, l’une affichant au grand jour, par le biais de ses jeunes représentants les plus insoumis, ce qu’elle contenait en elle de plus singulier, l’autre se retrouvant subitement confrontée à l’incursion de cette altérité critique au sein même de sa culture d’origine européenne. D’ailleurs, toute proportion gardée, comme cela s’était passé une trentaine d’années plus tôt dans l’univers musical de la Musique Occidentale de Tradition Écrite, la remise en cause des repères d’écoute acquis devint, pour l’auditeur façonné par la culture dominante, un critère d’identification de la modernité radicale.

Swing et swing

35En faisant du principe de la polycyclicité horizontale / horizontalisée un moteur de leur langage improvisationnel, Charlie Parker et quelques autres à son époque (Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Bud Powell, pour ne citer que ses compagnons d’armes les plus importants), rapidement suivis par toute une génération, réactivèrent de fait la force identitaire – et subversive – des syncopes et autres procédés d’accident rythmique maintenus dans un cadre « acceptable » durant la période Swing. En effet, par comparaison, le recours parcimonieux du Swing à ces mêmes procédés peut sembler rétrospectivement reléguer ces derniers au rang d’accessoires ornementaux, simples sources contrôlées de tressaillement à destination d’un public majoritairement euro-américain ainsi conforté dans ses habitudes d’écoute par le caractère précisément accessoire de tels « exotismes » surajoutés.

36En s’opposant aux habitudes d’écoute du public euro-américain (et, par extension, du public culturellement étranger à la communauté de pensée – et de sensations – du jazz46), les boppers contribuèrent donc en quelque sorte à rétablir une certaine vérité africaine-américaine de la musique de jazz que la mise à l’avant-plan du seul swing par le courant du même nom avait maintenue cachée.

37Il serait cependant exagéré de dire que le swing n’était (n’est) pas important ou pas constitutif du caractère africain-américain du jazz. Bien sûr, le jeu en croches inégales – le « phrasé ternaire »47 – auquel cette qualité rythmique est généralement associée, ne faisait pas partie du premier jazz et apparut avec le développement progressif d’un jazz écrit qui en fit son étendard (le jazz Swing). Les boppers, du reste, ne remirent pas particulièrement en cause cet acquis ; bien au contraire, ils en étendirent même l’usage. Mais la question du swing ne saurait être simplement réduite à une question de jeu en croches inégales ponctué d’accidents syncopés, comme tant de pages orchestrales de la Swing craze48 pourraient le laisser penser. Duke Ellington lui-même ne sous-entendait probablement pas autre chose (il s’en expliqua d’ailleurs laconiquement49 et, surtout, le démontra musicalement) lorsqu’il souligna l’importance de cette qualité rythmique par ce titre en forme d’injonction au swing évoqué en préambule (n’oublions pas que toute la musique de jazz orchestral de son temps présupposait et le jeu en croches inégales et l’usage de la syncope). D’ailleurs, l’attachement du Duke au maintien d’une tradition critique de la culture africaine-américaine ne saurait être mis en doute50, et ce quelle que fût par ailleurs son attirance pour les valeurs musicales les plus européennes incarnées par son grand intérêt pour l’écriture musicale. On peut donc supposer que le titre dont il est question ici (It Don’t Mean A Thing…) visait en réalité d’autres aspects du swing. Tentons d’y voir plus clair.

38Au-delà donc de cette question du phrasé en croches inégales qui constitue d’une certaine façon la partie émergée de l’iceberg, le swing est d’abord (et littéralement) un balancement, un balancement entre deux temps ou groupes de temps, ou plus exactement deux manières de sentir le déroulement des temps : l’appui des temps forts, 1 et 3, d’une part, le marquage des temps faibles, 2 et 4, d’autre part. Inutile d’insister, j’imagine, sur l’opposition bien connue entre le ressenti européen de la mesure et le ressenti africain-américain (dans le second cas, le claquement de doigts sur « 2 et 4 » est la manifestation la plus courante de cette différence). Le premier souligne les temps forts (et prend son élan sur les temps faibles, arsis et thesis, élan et repos) tandis que le second, du point de vue de l’observateur de culture européenne, pourrait paraître purement et simplement renverser cette échelle de valeur. En réalité, il me semble qu’il faille tenir compte des origines respectives de ces manières de ressentir (et d’exprimer) le cycle de la mesure. Si toutes deux sont d’origine chorégraphique, elles diffèrent, me semble-t-il, par la nature du geste chorégraphique qu’elles perpétuent (symboliquement dans le premier cas, directement, im-médiatement dans le second51). Le premier, descend d’une conception européenne de la danse (la danse de cour de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècles) pensant et opposant comme tels levé et posé du pied (arsis et thesis) tandis que le second s’appuie sur une conception de la danse (ou disons du mouvement corporel) partagée par de nombreuses cultures populaires, à commencer par la culture africaine-américaine, une conception dans laquelle s’établit un équilibre (un rééquilibrage permanent résultant d’un déséquilibre dynamique) entre appel (le pied d’appel débutant le cycle de la marche, de la marche dansée ou de la danse marchée, c’est selon) et réponse. On peut clairement entendre ce rythme cadencé dans les enregistrements de work songs (chants de travail) qui constituent une origine historique parmi d’autres du jazz52.

39En prenant donc le contre-pied (si l’on peut dire) apparent de la première manière de ressentir la mesure, la seconde ne propose en réalité rien d’autre que la mise en équilibre de cette dernière au niveau du tactus ou, pour le dire autrement, sa neutralisation en tant que mesure à l’Européenne. L’opposition « temps fort » / « temps faible », dans les mesures symétriques auxquelles le jazz eut fort logiquement recours (la raison en devient évidente si l’on tient compte de ce qui vient d’être dit)53, rétablit ainsi, par son caractère responsorial (un pied, un son répondant à l’autre), une certaine équivalence de tous les temps participant aussi bien d’une extrême régularité nécessaire à l’équilibre des forces (voir ci-après et supra ce qui concerne le groove) que du continuum entre PPCDR et cycle élargi (carrure en 4 ou 8 mesures) ; et c’est précisément sur ce continuum que se base la phrase musicale réellement libre dont le jazz « moderne » développera le principe (voir supra, la question de la polycyclicité). It Don’t Mean A Thing (If It Ain’t Got That Swing) d’Ellington, notre fil rouge, en donne du reste à entendre certaine préfiguration, étendant le jeu contramétrique d’interférence de périodicités au-delà d’une mesure. La figure 11 propose un relevé mélodique-rythmique (plus chiffrage harmonique) des mesures 5 à 8 du thème d’Ellington, assortie des paroles en onomatopées d’Irving Mills qui soulignent, par leur répétition des syllabes « Doo Wah », la duplication du motif contramétrique sur lequel elles s’appuient.

Figure 11. It Don’t Mean A Thing (If It Ain’t Got That Swing) (D. Ellington), motif contramétrique.

40Le marquage des « temps faibles », que souligne le ressenti africain-américain, ne présuppose donc pas l’absence des temps forts. Au contraire, le ressenti du temps fort et/ou son expression (fût-ce d’ailleurs par le ressenti du poids d’un silence sur un temps fort) sont indispensables à ceux du temps faible (comme l’est également celui du tactus pour le contretemps – voir plus loin). Il me semble donc préférable d’appréhender cette question sous l’angle d’un rééquilibrage des appuis (du tactus) par le marquage de ce qui est second ; second mais pas secondaire. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette question.

41Le swing est ensuite également une oscillation entre deux forces d’attraction produisant un équilibre entretenu du temps (du tempo), une dynamis que le soliste régule autant qu’il puise en elle son énergie. De quelles forces s’agit-il ? Pour schématiser, on peut dire qu’il y a d’abord la force motrice immuable produite par l’extrême régularité (dans l’idéal…) évoquée à l’instant. Celle-ci doit être ressentie par chaque membre du groupe (c’est le « tempo intérieur » du jazzman, son time54) mais elle est jouée prioritairement par la section rythmique (batterie avant tout – du moins les éléments moteurs de la batterie, comme le couple cymbale ride – cymbale charleston dans la batterie moderne, ou la grosse-caisse dans la batterie « vieux-style » – et instrument de grave en complément – basse, contrebasse, graves du piano). Nous y reviendrons. À cela s’ajoute la manière dont le soliste (ou le groupe soliste) se situe par rapport à cette régularité, c’est-à-dire la manière dont il régule son débit55.

42Commençons par détailler ce second aspect. Le « phrasé ternaire », instauré en tant que modèle du jeu en croches inégales, n’est qu’un aspect particulier du travail de régulation de son propre débit qu’effectue le soliste (ou un groupe soliste, dirigé en cela par le chef d’orchestre et/ou un leader, dans le cas du jazz orchestral). C’est, comme on l’a vu, un présupposé sur lequel s’est appuyé le jazz des années 1930 (et sur lequel de nombreux jazzmen s’appuient encore aujourd’hui), présupposé remis en cause de diverses manières, à partir des années 1960, par l’influence qu’exercèrent sur le jazz la Funk et le rock’n roll (des musiques afro-américaines dont l’origine renvoie à une histoire parallèle à celle du jazz et, partant, du « phrasé ternaire »). Le jazz étant, dans son immense majorité, une musique dont la vocation chorégraphique originelle est toujours très présente, l’agogique (qui est comme on le sait une ressource expressive très efficace56) ne peut donc s’envisager que dans le cadre d’une modulation individuelle du débit, et non pas en vertu d’une modulation du tempo général (comme c’est par exemple le cas dans le domaine de la Musique Occidentale de Tradition Écrite, dont la vocation chorégraphique est secondaire, théâtralisée57). Un ralenti expressif du soliste (ou groupe soliste), une « interprétation » qui privilégierait la transmission d’un caractère détendu, seront donc perçus dans le jazz58 de manière relative, par rapport à la régularité du tempo entretenue par la section rythmique (et par tout ce qui se rapporte à celle-ci dans l’effectif orchestral). On dit alors, pour désigner ce procédé, que le soliste joue « en arrière » du temps, la description pouvant se faire plus imagée, comme lorsqu’on dit d’un soliste qu’il joue « lazy » (nonchalamment).

43Ce qu’il me paraît important de souligner dans ces nuances agogiques, et je convoque ici le praticien à la rescousse du musicologue, c’est qu’un jeu très « en arrière » revient chronométriquement à jouer des croches égales. (Il en est d’ailleurs de même lorsque le tempo global est trop rapide – au-delà de la zone critique de 108 à la blanche pour le « phrasé ternaire » – pour qu’un jeu « en arrière » ne menace pas l’équilibre de l’édifice rythmique.) Mais la manière de jouer ces croches chronométriquement égales est en tous points différente de celle qui consisterait à jouer des croches a priori égales. Le phrasé59, l’accentuation notamment, n’est absolument pas le même dans les deux cas, et c’est précisément ce qui permet de ressentir (pour qui du moins est formé à cette écoute) la différence expressive entre des « croches inégales » jouées très « en arrière » et un découpage en « croches égales » (ce que l’on qualifie de jeu straight, i.e. droit). On peut encore considérer le cas particulier du ritardando (tel qu’on le dénomme dans le domaine du « classique ») qui, dit de manière solfégique, ferait passer le débit de manière progressive des croches « ternaires » au triolet de noires. De la même façon, mais sur le versant opposé de ce qui constitue en réalité une échelle continue de variation du débit, les effets expressifs véhiculant une sensation de nervosité peuvent être atteints par le recours aux croches inégales jouées très serrées, comme c’était le cas dans le « style polka » du premier jazz60, ou comme c’est parfois le cas dans une rythmique shuffle. Le jeu avec cette élasticité du temps, rendue possible par le recours conjoint aux effets de détente et de précipitation, est devenu fréquent à l’époque du jazz « moderne ». Certains solistes, comme Charlie Parker, et d’autres après lui, s’en sont fait une spécialité (John Coltrane, pour ce qui concerne le jazz avec pulsation entretenue – i.e. free jazz mis à part, donc – franchira de ce point de vue un cap, pour explorer progressivement ce que l’on peut considérer comme le continuum du « découpage » – i.e. subdivision et groupement de l’unité du PPCDR). La figure 12 propose un relevé mélodique-rythmique (plus chiffrage harmonique) des deux premières mesures du deuxième chorus de Charlie Parker sur Billie’s Bounce, enregistré le 26 novembre 1945 (prise Master n° 5850-5, initialement éditée sur le label Savoy). On y entend successivement un effet de ralenti (noté ici en triolets de noires et liaisons dans un triolet de croches) puis une réaccélération (notée croche pointée-double). Afin de mesurer ce que peut représenter le travail expressif du soliste via l’agogique, la portée inférieure de la figure 12 propose une simulation de la même idée mélodique-rythmique sans effet marqué de variation agogique.

44Pour autant, le recours à ce type de placement reste minoritaire, et la variable agogique moyenne du soliste reste la valeur brève seconde (off beat). Elle s’inscrit donc en cela dans le cadre général précédemment évoqué du marquage de ce qui est second participant d’un équilibre dynamique des forces (le continuum de temps qui va du PPCDR au cycle élargi de la carrure). C’est pourquoi le jeu off beat, qui s’apparente à un jeu d’évitement du tactus occasionnant des décalages d’appui par rapport à ce qui est attendu, privilégie la perception de l’anticipation à celle du retard. Anticipation et retard constituent bien les deux faces d’une même médaille61, mais la sensation d’anticipation, qu’on peut assimiler à l’idée d’anacrouse, est préférée pour ses valeurs positives, dynamiques. Elle fait figure d’élan et de légèreté, de vivacité, d’initiative ; elle véhicule des sensations positives, tandis que le retard sonne comme un trébuchement, un manque, une défaillance ; une syncope, au sens clinique du terme. Au final, on peut considérer que le jeu off beat du jazz reporte, au niveau du PPCDR (i.e., la croche dans le mode de transcription usuel), l’opposition arsis/thesis du ressenti « classique » (et dans cette succession en anacrouse systématique : arsis puis thesis).

Figure 12. Billie’s Bounce (Ch. Parker), solo de Parker et simulation sans effet agogique.

45Revenons pour finir à cette question laissée en suspens concernant la première des deux forces motrices précédemment énumérées, celle produite par le mouvement régulier de la section rythmique. Il s’agit d’une régularité qui va de pair avec une science de l’attaque (rapportable à la notion de phrasé) et qu’il serait difficile de décrire ici en quelques mots. On se contentera donc d’attirer l’attention du lecteur-auditeur (car l’écoute – une écoute adaptée bien sûr – est ici, on l’aura compris, de la plus haute importance) sur la manière dont les instruments de la section rythmique semblent ne pas se contenter de jouer ce-qui-est-le-plus-objectivement-audible, mais attaquent au contraire les notes objectivement audibles, comme si d’autres notes les précédaient, celles-là inaudibles en tant que telles dans le temps réel de la performance62.

46Cette force motrice procurée par la section rythmique correspond grosso modo à ce qui recevra le qualificatif de groove dans le jargon des musiques afro-américaines lorsque sera mis à l’avant-plan cet aspect fondamental (dans tous les sens du terme63) d’un traitement spécifiquement africain-américain du rythme, estompant conséquemment d’autres aspects, comme les grands orchestres des années 1930 l’avaient fait avec le principe du swing à leur époque.

47Pour résumer ce qui vient d’être décrit ici et recomposer ainsi l’édifice métrique-rythmique du swing, retenons que la dynamis du jazz est liée à une tension entre différentes forces. Leur équilibre, ou plus exactement leur équilibration permanente, participe à l’entretien de cette dynamis : la force motrice du fondement métrique (i.e. son extrême régularité, liée à l’accentuation des « temps faibles », répondant au poids naturel des « temps forts », selon le système responsorial de la marche) est rendue explicite par la section rythmique (mais ressentie par tous). Le jeu off beat met à l’avant (effet d’anacrouse) les parties faibles des temps et autorise la régulation agogique du temps (tempo) du soliste en même temps qu’il participe du jeu de groupement polycyclique (contramétrique). Tout cela participe d’un entretien de la tension entre différentes expressions d’un même temps/différentes couches de temps (expression vs perception).

Groove, clave, et odd meters, retour aux fondements

48Comme il a été suggéré précédemment, la notion musicale de groove recouvre on ne peut mieux cette manière d’exprimer la pulsation avec une extrême régularité qui constitue la véritable force motrice du swing, son fondement. Cette notion est présente au moins depuis la fin des années 1930 dans le champ sémantique de la musique afro-américaine (avec par exemple ces titres datés de 1938 (1ers enregistrements) : Gettin’ In The Groove, Al Cooper, et Swingin’ In The Groove, Coleman Hawkins) ; mais il fallut attendre l’exploitation radicale de cette dimension du ressenti africain-américain du rythme pour que le sens musical associé à ce terme se précise64.

49Pris cette fois dans un sens réduit, historique (i.e. réduit au contexte des musiques afro-américaines électriques de la fin des années 1960 à nos jours65), le groove correspond à une mise en avant de ce fondement dynamique exprimé principalement par la section rythmique et, plus généralement, par un traitement rythmique (i.e. percussif) de tous les instruments (et voix). Il procède prioritairement d’une exagération (par l’accentuation et le volume sonore) de la scansion des temps et/ou (secondairement) du marquage de repères métriques (et plus généralement de tout ce qui s’oppose à un jeu soliste « aérien » et distinct de la rythmique). Ceci s’accompagne d’une importance toute particulière accordée par les musiques qui « groovent » à la notion de carrure, de cycle élargi (il faut écouter par exemple le marquage du premier temps d’un cycle – ou de son anticipation – par la section rythmique du quartette de John Coltrane, ou l’importance du premier temps – là aussi le premier du cycle –, le « One », dans la musique Funk). Dernière caractéristique à souligner, la présence/le ressenti du groove est également lié(e) à une certaine vitesse de pulsation, pas trop rapide, pour permettre à une certaine nonchalance de soliste (voir supra, « Swing et swing », concernant la question de régulation agogique du débit) de faire sien le jeu de la section rythmique sans en troubler la régularité fondamentale ; et vice-versa66. Notons que ceci va de pair, le plus souvent, avec un jeu straight (en croches égales67).

50Si la notion moderne de groove est liée au développement (à partir des années 1960) des musiques populaires afro-américaines et au développement concomitant d’un instrumentarium électrique spécifique68, le principe de mise en avant du fondement dynamique par un traitement rythmique généralisé est antérieur (on peut même souligner qu’il est consubstantiel des pratiques musicales populaires afro-américaines). Pour le cas du jazz moderne d’après-guerre qui nous occupe ici, cela se dessina dès le milieu des années 1950 avec l’apparition des tendances funky (et churchy), caractéristiques du courant hard bop (aussi appelé« soul jazz »), mais ceci sans que notion de groove et principe soient encore clairement associés69. La manière dont certains musiciens de jazz, pour la plupart d’origine africaine-américaine (précisément), se mirent à surinvestir cette qualité fondamentale du ressenti africain-américain du rythme est à rattacher à un mouvement plus général (dans la communauté africaine-américaine) d’attention portée aux valeurs identitaires d’une certaine afro-américanité jusqu’alors largement refoulée(s)70. Dans le strict domaine musical, cette qualité fondamentale avait été laissée de côté par le jazz cool, majoritairement pratiqué dans les années 1950 par des musiciens d’origine euro-américaine. Il est donc loisible de considérer le courant hard bop, « noir », comme une forme de réaction au cool, « blanc » comme le font maintes « histoires du jazz » (nous verrons que cela est en réalité plus complexe).

51Bien qu’il ne soit objectivement pas moins empreint de régularité métronomique que le jazz be-bop ou hard bop, dans lesquels le fondement métrique est très sensible, voire accentué, le jazz cool, tendance West Coast, du nom de la région des États-Unis où se développa principalement ce jazz-là, ne soutient effectivement pas la comparaison sur le plan de l’importance accordée à cette valeur fondamentale. Son parti pris fut de privilégier les arrangements polyphoniques à l’Européenne, l’écriture musicale, les solos aériens et les sonorités raffinées71. Il s’opposait en cela à cette rudesse de l’expression du time, ce plaisir orgiaque à la scansion, exacerbé par un traitement funk ou funky du rythme, trait partagé (et anticipé même) par de nombreux genres musicaux afro-américains populaires de la même époque (comme le rhythm’n blues), des genres qui ne craignaient pas d’afficher ainsi symboliquement les origines socioculturelles ancestrales des Africains-Américains. Mais nous verrons que certains de ceux que l’on rattache à ce courant davantage euro-américain du jazz qu’est le cool, à commencer par Dave Brubeck, se tournèrent vers des principes métriques-rythmiques pas si éloignés qu’on pourrait le penser.

52Illustrant quant à eux les tendances funky et churchy72 du hard bop, Blues March, de Benny Golson et Moanin’, de Bobby Timmons73 sont deux morceaux caractéristiques de cette tendance à la mise en avant des fondements métriques-rythmiques qui se dessina prioritairement dans le jazz afro-américain des années 1950. Ils sont, chacun à leur manière, très représentatifs d’une acceptation symboliquement proclamée (elle deviendra plus explicite quelques années plus tard74) de ces origines historiques que des générations entières d’Africains-Américains avaient cherché à oublier (l’esclavage, les bas-fonds, etc.), croyant à leur intégration dans la société américaine via leur adoption du modèle économique, social et culturel euro-américain.

Figure 13. Blues March (B. Golson), effet de scansion.

53Blues March (1958) met ainsi en avant une première caractéristique que les musiques populaires afro-américaines comme le rhythm’n blues (qui concurrençait médiatiquement le jazz depuis une décennie) exploitaient déjà largement avant que le jazz ne la propulse lui aussi à l’avant-plan de la scène d’écoute : l’exagération de la scansion ; exagération qui, dans ce cas particulier, a fait beaucoup pour le succès du morceau auprès des publics pourtant les moins habitués au ressenti africain-américain du rythme75 (on peut en effet frapper sur « 1 et 3 » à l’écoute de Blues March sans trop ressentir le hiatus culturel… du moins jusqu’à ce que les solos débutent, propulsant l’auditeur dans l’autre ressenti). La figure 13 propose un relevé mélodique-rythmique (plus chiffrage harmonique) du début du thème de Blues March, tel qu’il fut enregistré le 30 octobre 1958 par Art Blakey et son orchestre (les « Jazz Messengers »).

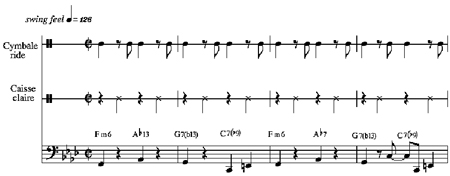

54Tout en partageant avec Blues March une grande prééminence de la scansion (du moins ici dans les solos, alors que, dans le morceau signé Benny Golson, c’est sur le thème qu’elle est à son paroxysme), Moanin’ illustre quant à lui une deuxième caractéristique appelée à se radicaliser dans les années suivantes dans un courant du jazz que sa dénomination distingue artificiellement, le « modal »76. Il s’agit en l’occurrence de la simplification de l’harmonie. Tranchant avec les progressions harmoniques complexes du be-bop aussi bien que du cool, Moanin’ présente en effet une « grille de solo » (blowing changes) principalement réduite à un turnaround, c’est-à-dire une séquence de quatre accords mise en boucle (sur les parties « A » de la structure « AABA » en trente-deux mesures ; la partie « B » y ajoute un conduit), turnaround auquel le soliste peut surimposer des phrases bluesy, comme c’est le cas dans l’enregistrement originel de ce morceau (daté du 30 octobre 1958). La figure 14 transcrit solfégiquement sur quatre mesures les données essentielles du jeu de la section rythmique sur les parties « A » (parties de huit mesures structurées en deux fois quatre mesures, et même en quatre fois deux mesures, durée de l’unité harmonique de base jouée en boucle).

55Proche du courant hard bop (tendance funky et churchy) auquel il contribua dès 1954 avec l’album… Bag’s Groove, mais selon une approche de la question moins orgiaque, Miles Davis ira jusqu’à réduire l’harmonie de ses propositions thématiques à deux accords-modes (comme, par exemple, dans Milestones, 1958 et, surtout, So What, 1959, dont le thème en appels-réponses est d’inspiration typiquement churchy).

56John Coltrane, de son côté, qui fit ses premières armes dans des orchestres de rhythm’n blues (notamment ceux d’Earl Bostic et d’Eddie « Cleanhead » Vinson77), ouvrira la voie à une exploitation particulièrement énergétique de cette force motrice de la rythmique précédemment évoquée (voir supra « Swing et swing »). Il s’entoura ainsi (à partir de 1961) d’un groupe de choc (l’énergie qui s’en dégage est largement similaire – dans l’intensité – à celle de groupes de musique populaire électrique des années 1960-1970 pour lesquels il fut d’ailleurs parfois un modèle). Ce quartette, constitué du batteur Elvin Jones, du contrebassiste Jimmy Garrison et du pianiste McCoy Tyner, s’engagea dans la voie de l’exploitation polymodale et polyrythmique de supports d’improvisation suffisamment simples harmoniquement pour garantir l’ouverture du jeu soliste, ceci tant du point de vue mélodique-harmonique78 que du point de vue métrique-rythmique (sont exemplaires de cette ouverture les enregistrements réalisés par ce quartette de morceaux tels qu’Impressions, My Favorite Things, Miles’ Mode, Afro Blue, A Love Supreme, One Up One Down).

Figure 14. Moanin’ (B. Timmons), séquence répétitive d’accompagnement du solo.

57Il est symptomatique de l’importance de la relation grille-d’accords / perception-des-repères-métriques que cette réduction des contraintes harmoniques des supports d’improvisation (i.e. le nombre de changement d’accords par cycle ou carrure) soit allée de pair avec une plus grande importance accordée au cycle élargi, à la carrure, devenus enfin véritablement le cadre de jeu (notamment du soliste). Nous avons vu en effet que cette conception élargie du cadre métrique est consubstantielle du ressenti africain-américain dont procède le jazz (l’équilibrage des tensions métriques-rythmiques que propose le principe du swing vise précisément à relativiser le poids des « temps forts » et, partant, l’effet de segmentation dû à ce cadre étroit que constitue la mesure). Mais c’est véritablement l’abandon du découpage artificiel de la mesure, matérialisé(e) par les changements d’accords, qui va autoriser le jazz modal et un certain nombre de musiques afro-américaines adoptant ce principe de simplicité harmonique (à commencer par la Funk) à sauter le pas vers un véritable espace métrique ouvert.

58Bien qu’il ne s’agisse pas là à proprement parler de jazz, mais dans la mesure où le jazz y puisa une grande partie de ses ressources dans les années 1960 (l’échange se faisant à l’occasion dans l’autre sens79), une précision s’impose quant à la manière dont la musique Funk, souvent aussi simple harmoniquement que le blues campagnard (un accord-mode), a traité cet espace métrique ouvert, prolongeant en les revivifiant des principes issus de pratiques musicales afro-américaines antérieures (chants de travail, musique liturgique, et blues, précisément). Le riff (cette récurrence cyclique d’un motif mélodique-rythmique simple dont le principe avait été beaucoup utilisé dans le jazz dès l’époque du Swing) et le vamp (cette boucle mélodique-rythmique rapportable au jeu de la section rythmique) y devinrent en effet des repères temporels privilégiés, devenant du même coup les véritables unités de mesure/mesurage de la carrure. Constitués de figures de plus en plus complexes mises en boucle80, riffs, vamps et autres figures d’ostinatos passèrent à l’avant-plan de la scène d’écoute, leur non-directionnalité étant en quelque sorte compensée par leur superposition, pour renouer, d’une certaine manière, avec une polycyclicité, verticale celle-là, telle qu’on la rencontre dans la musique africaine81.

59Pour ce qui concerne le jazz de la seconde moitié des années 1950, ce mouvement de revivification du jeu rythmique prit encore d’autres formes (mouvement dans lequel s’inscrivent la notion – et le principe – de groove et, plus généralement, l’idée d’ouverture du cadre métrique et de traitement rythmique généralisé). Résultant de la rencontre historique renouvelée du jazz et des musiques populaires américaines avec les rythmiques sud-américaines qui s’opéra dans l’immédiat après-guerre (dès 1947 pour ce qui concerne le jazz « moderne » d’après-guerre, avec le congero Chano Pozo dans l’orchestre de Dizzy Gillespie et Machito dans celui du « progressiste » Stan Kenton), le recours du jazz aux claves correspondit à ce mouvement de mise à l’avant-plan (mise à nu) du jeu rythmique précédemment décrit. Comme nous l’avons vu (voir supra, « L’avènement du jazz “moderne” »), les claves participèrent à la constitution de la spécificité métrique-rythmique originelle du jazz (la « spanish tinge » de « Jelly Roll » Morton) qu’elles continuèrent à alimenter jusqu’à y reconnaître en quelque sorte leurs sœurs de sang lorsque des musiciens afro-cubains tels que Machito ou Chano Pozo investirent la scène new yorkaise des années 1940. Mais, tandis que, dans le be-bop, elles sous-tendaient la construction de phrases solistes contramétriques (voir supra, ce qui concerne la présence du pattern 3+3+2 dans le jeu parkerien), leur emploi se fit progressivement davantage à découvert à la faveur du nouveau métissage interculturel que connaissait le jazz « moderne », et s’étendit à l’idée de marquage métrique irrégulier mis en boucle (i.e. un ostinato métrique).

60Au-delà du recours aux claves, tel que le faisaient stricto sensu les orchestres accueillant des musiciens afro-cubains, le jazz empruntait désormais de plus en plus largement des principes similaires de marquage métrique en ostinato, respectant plus ou moins lointainement le vocabulaire métrique-rythmique hispanique (voire pas du tout). Le travail en petite formation des pianistes Bud Powell, Nat « King » Cole ou Ahmad Jamal s’inscrit dans cette tendance. Les figures 15 et 16 reproduisent deux transcriptions solfégiques de motifs d’ostinatos tirés d’enregistrements du trio d’Ahmad Jamal :

61- La figure 15 transcrit un motif apparenté à une clave « 2–3 », mais défective (le principe d’élision est central dans la musique de Jamal82), s’étendant sur un groupe de deux mesures, et mise en boucle en guise de vamp d’accompagnement du thème (Ahmad Jamal Trio, On Green Dolphin Street, Album Count’ Em 88, Argo, 1956). Le jeu sous-entendu des claves est indiqué sous la transcription solfégique de la partie de contrebasse.

Figure 15. On Green Dolphin Street (B. Kaper), vamp d’accompagnement d’A. Jamal et clave 2–3.

62- La figure 16 transcrit, au-dessus de l’ostinato grave (contrebasse-piano), le motif des « cocottes-bongo » de guitare83 jouées en guise d’accompagnement sur le thème Autumn Leaves, par Ray Crawford, le guitariste du trio d’Ahmad Jamal, évoquant en cela une figure rythmique issue du cha-cha-cha (elle-même dérivée d’une clave 3–2 défective).

Figure 16. Autumn Leaves (J. Kosma), dispositif d’accompagnement du trio d’A. Jamal.

63Quoique d’une origine culturelle apparemment en tous points opposée à celles évoquées jusqu’à présent (mais en réalité très proches par le principe), les métriques impaires (odd meters) qui apparurent dans le jazz des années 1950 via des musiciens comme les pianistes Dave Brubeck (qui s’en fit une spécialité) ou Lennie Tristano (précurseur en ce domaine comme en d’autres84) me semblent néanmoins s’inscrire également dans ce mouvement de revivification du jeu rythmique par la mise à l’avant-plan de figures d’ostinato85.

Figure 17. Blue Rondo A La Turk (D. Brubeck), recours aux métriques impaires.

64Formé à la Musique Occidentale de Tradition Écrite, ceci via l’enseignement de Darius Milhaud86, Dave Brubeck s’intéressa aux métriques aksak (boiteuses) de Turquie et d’Europe Centrale (Bulgarie principalement) qui constituaient pour lui, autant que pour son batteur, Joe Morello (lui aussi investi dans l’étude des métriques impaires, et ce dès le début des années 1950), une manière de revivifier l’approche métrique-rythmique du jazz, tout en s’inscrivant dans une certaine continuité. Time Out, l’album au titre en forme de manifeste qu’il enregistra en quartette en juin 1959, popularisa l’usage des métriques impaires dans le jazz, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles recherches de croisements culturels sur le plan métrique-rythmique87. Blue Rondo A La Turk, le morceau qui ouvre la première face de cet album (dans le format LP originel), est ainsi basé sur une métrique aksak turque entendue par Brubeck à Istanbul en 195888. Pensée de manière « classique », la métrique irrégulière de Blue Rondo est une métrique combinant des groupements de deux temps et des groupements de trois temps dans un cycle de neuf (2+2+2+3). Brubeck alterne (comme le font par exemple les tziganes roumains) ce groupement aksak avec un groupement par trois, plus régulier (3+3+3), le tout dans une mesure en 9/8, ce qui achève de mettre en relief l’opposition contramétrique (inexistante dans un rythme aksak stricto sensu) résultant de l’interférence de périodicités 2 contre 3 (à comparer à l’interférence de périodicités 3 contre 2 du groupement d’unités rythmiques selon le pattern 3+3+2 abordé au début de cet article ; voir supra, « L’avènement du jazz “moderne” »). La figure 17 transcrit les notes et rythmes joués par Dave Brubeck dans tous ses enregistrements du thème de Blue Rondo A La Turk. La signature de mesure met ici en évidence le changement de groupement d’unités (trois fois 2+2+2+3 puis une fois 3+3+3).

65Bien que pouvant correspondre, dans le cas particulier de Brubeck, à un intérêt pour des cultures musicales proches de ses racines culturelles européennes (la famille de sa mère était originaire d’Europe Centrale89), la question des métriques impaires, qu’il popularisa dans le jazz, entra en résonance avec les principes métriques-rythmiques d’origine africaine de cette musique par le point commun du recours à la contramétricité. Ce point commun (complété sur d’autres plans que le seul plan métrique-rythmique) participa à l’ouverture du jazz à de nouveaux métissages interculturels (avec le Moyen-Orient et l’Inde, principalement), orientant le jazz moderne vers de nouveaux horizons.

Conclusion

66Le mouvement de fusion culturelle qui s’opéra de plus en plus dans le jazz moderne à partir des années 1960, s’inspirant également au passage de certaines libertés métriques-rythmiques absolues du free jazz (suspension du time, arythmie, polymètres indépendants), acheva de lisser les différences de détail qui pouvaient sembler opposer culturellement les principes évoqués dans ces pages, à l’époque où ceux-ci furent mis en œuvre. Certes, il y a tout lieu de considérer des notions telles que le swing ou le groove comme des qualités rythmiques proches des racines africaines du jazz. Mais nous avons vu, à travers l’évocation de ce mouvement historique de traitement rythmique généralisé qui prolongea l’émergence de la notion de jazz « moderne », que des principes rythmiques issus d’autres cultures (claves, odd meters) offraient une similarité suffisante pour se voir acclimatées par le ressenti africain-américain inhérent au jazz. C’est que toutes ont en commun une forte relation à la danse ou, disons, à une certaine forme de danse (celle qui procède de la scansion inhérente au rythme moteur de la marche et, plus généralement, d’un ancrage prépondérant du corps du danseur au sol ; voir supra, « Swing et swing », concernant les origines chorégraphiques respectives du ressenti européen de la mesure et du ressenti africain-américain).

67Disons donc prudemment que les principes métriques-rythmiques reconnus par le jazz ont en commun d’être éloignés des principes métriques-rythmiques dont hérita la musique écrite européenne. La question de la grande régularité métrique notamment, qui est au cœur même du swing et de la sensation de groove (couplée comme on l’a vu à une qualité de son très particulière, notamment au niveau de l’attaque rendant sensible cette régularité) est une donnée (devenue) étrangère à la Musique Occidentale de Tradition Écrite. Pour reprendre un terme cher au musicologue italien Vincenzo Caporaletti, seules les musiques audiotactiles90 donnent à entendre cette forme de régularité, car elles procèdent d’une implication de tout le corps dans le mouvement sonore (i.e. le mouvement participant à la création du son).

« Un chant de cygne s’est éteint

Mais un autre a cassé l’œuf

Sous un saphir en vrai saphir

Miroite mon sillon neuf

Dansez sur moi, dansez sur moi

Dansez sur moi, dansez sur moi »91.

68.

Notes

1 Précisons d’emblée que ce que j’appelle ici PPCDR correspond à la valeur de note moyenne du débit d’un solo de jazz (généralement notée en croches par les transcripteurs), valeur de note à partir de laquelle sont construites toutes les figures rythmiques, que celles-ci comportent des valeurs longues, des silences ou des groupes de valeurs très brèves, ceci s’effectuant soit par groupement et prolongation/omission de termes, soit par interpolation de valeurs de durée inférieure au PPCDR (effets d’accélération à vocation ornementale et/ou expressionniste). Le PPCDR correspond donc au degré moyen de subdivision de la pulsation.

2 Selon Gunther Schuller, qui fut l’un des premiers à étudier rigoureusement la relation entre jazz et musique africaine, s’appuyant pour cela sur les travaux dans le domaine rythmique (dont les conclusions furent contestées depuis) de l’ethnomusicologue africaniste Arthur Morris Jones, on peut trouver l’origine de la construction rythmique par multiplication d’une unité de base dans le rythme africain qui « se fonde sur des principes d’addition plutôt que de division » (Gunther Schuller, L’histoire du jazz / 1 Le premier jazz des origines à 1930 [1968], Marseille, Parenthèses/PUF, 1997, p. 21). Bien que cette distinction entre principe par addition et principe par division ait été relativisée par l’ethnomusicologie moderne, l’idée de groupement de valeurs que sous-tend le principe d’addition est centrale aussi bien dans la musique africaine que dans le jazz. Nous y reviendrons.

3 Les observateurs avertis de ces phénomènes que sont, par exemple, Gunther Schuller ou Amiri Baraka (alias LeRoi Jones), ont montré combien ces rapports furent en quelque sorte productifs malgré eux, la position ambivalente des coloured people américains, entre ostracisme et proximité culturelle, occasionnant une appropriation très personnelle de la culture euro-américaine.

4 L’objectif avoué de cet article est de rendre compte de principes étrangers à la culture musicale européenne « classique » en des termes qui participent néanmoins de celle-ci (dans une optique, disons, de médiation). La question de la relation du jazz à cette culture-là ne sera donc abordée ici qu’accessoirement. Pour une approche complémentaire des relations entre jazz et musique écrite (dans le contexte contemporain), voir Philippe Michel, « Jazz et musique occidentale écrite du XXe siècle : convergences et antinomies morphologiques », in Filigrane n° 8, Jazz, musiques improvisées et écritures contemporaines, Sampzon, Delatour, 2008, pp. 53-67.

5 Le succès rencontré en 1935 par le grand orchestre de Benny Goodman peut être vu comme le déclenchement de cette Swing craze (folie du Swing) qui alimenta et répondit tout à la fois à ce que l’on qualifierait aujourd’hui de « surexposition médiatique » du jazz orchestral.

6 Bien que des projets d’improvisation collective aient démontré et démontrent encore régulièrement le caractère non-obligatoire de cette assertion, l’écriture permet (au compositeur-arrangeur) de contrôler la synchronisation d’un large effectif… pour autant que le principe même de synchronisation soit recherché. Et encore faudrait-il déterminer de quel(s) type(s) de synchronisation l’on parle : synchronisation métrique, synchronisation rythmique précise (homorythmique, polyrythmie contrôlée verticalement), choix de notes précis, etc.

7 Il serait toutefois faux de croire que la Swing era (l’ère du Swing des années 1930) fit totalement disparaître la pratique plus improvisationnelle en petits groupes. Quoique moins en vogue, et donc moins adoptée par les artistes professionnels, celle-ci continua d’être promue, notamment par les pianistes de boogie ou de stride (Meade Lux Lewis, Willie « The Lion » Smith, etc.), et fut également adoptée à l’occasion par de grands leaders orchestraux, à commencer par Benny Goodman, dont le nom était pourtant étroitement lié à la musique de big band. C’est dans le prolongement de ces pratiques moins exposées que fut fomentée la « révolution bop », aidée dans sa gestation souterraine par la grève des enregistrements décrétée par la National Federation of Musicians, d’Août 1942 à Novembre 1944.

8 Bien que Schuller se soit basé sur les travaux, contestés depuis, de A.M. Jones, l’origine africaine du pattern 3+3+2 reste plausible. Voir par exemple à ce sujet, Kofi Agawu, Representing African Music, Postcolonial Notes, Queries, Positions, New York, Routledge, 2003, pp. 87-89.

9 Voir Joseph Schillinger , The Schillinger System of Musical Composition by Joseph Schillinger, textes édités par Arnold Shaw et Lyle Dowling, New York, Carl Fisher, 1946, notamment chap. 2, « Interferences of periodicities », pp 4-11. Concernant l’influence des théories musicales (d’essence rythmique), de Schillinger sur les musiciens américains, voir Warren Brodsky, « Joseph Schillinger (1895-1943) : Music Science Promethean », in American Music, vol. 21 n° 1, 2003, pp. 45-73 et notamment p. 69. Pour un exemple dans le domaine de l’analyse du jazz moderne, voir aussi Philippe Michel, « Giant Steps, freedom won over/by constraint », in Jazz Research Journal n° 3.1, 2009.

10 Concernant le principe de superposition contramétrique, « interférence de périodicités » dans le langage schillingerien, voir Joseph Schillinger, op. cit., p. 4.

11 Pour un approfondissement concernant ces origines historiques américaines (au Nord du continent comme au Sud), voir Christopher Washburne, « The Clave of Jazz : A Carribbean Contribution to the Rhythmic Foundation of an African-American Music », in Black Music Research Journal, vol. 17 n° 1, 1997, pp. 59-80.

12 Voir Arthur Hoérée, « Le jazz », in La Revue musicale, n° 12, octobre 1927, pp. 213-241, reproduit dans Denis-Constant Martin et Olivier Roueff, La France du jazz, Musique modernité et identité dans la première moitié du XXe siècle, Marseille, Parenthèse, 2002, pp. 234-252 (voir notamment p. 240 sq.).

13 Voir Gunther Schuller, op. cit., p. 31 et Christopher Washburne, op. cit., p. 61 et p. 77.

14 W.C. Handy (1873-1958), fils d’anciens esclaves noirs, qui reçut une éducation musicale que d’aucuns pourraient qualifier de « solide » (i.e., loin des stéréotypes de l’apprentissage oral des esclaves et descendants d’esclaves) et qui créa sa propre maison d’édition après des années passées comme musicien itinérant, est un des premiers jazzmen (tel qu’on les nommera progressivement) à éprouver la nécessité de fixer une trace de ses idées musicales plutôt que de laisser celles-ci se perdre (se fondre) dans une mémoire collective en mouvement (déconstruction/fusion des sources). L’enregistrement viendra rapidement résoudre cette double question : fixation de traces et mémoire collective en mouvement.

15 Voir à ce sujet Roy Brewer, « The Use of Habanera Rhythm in Rockabilly Music », in American Music, vol. 17 n° 3, 1999, pp. 300-317.

16 S’agissant d’un thème de Charlie Parker, conçu serait plus juste que composé, l’usage de ce verbe emprunté au champ sémantique du « classique » pouvant laisser penser que Billie’s Bounce aurait été composé « à la table », alors que, pour reprendre une notion chère au musicologue Vincenzo Caporaletti, un jazzman (surtout du niveau de Parker) conçoit sa musique, thème y compris, de manière « audiotactile ». Voir Vincenzo Caporaletti, « La théorie des musiques audiotactiles et ses rapports avec les pratiques d’improvisation contemporaines », in Filigrane n° 8, Jazz, musiques improvisées et écritures contemporaines, op. cit., pp. 101-128.

17 Notamment V. Kofi Agawu, Simha Arom, et David Temperley, dont les articles ont nourri cette réflexion.

18 Voir Arthur Hoérée, op. cit., p. 243 sq. et Joseph Schillinger, op. cit., p. 85 sq.

19 Il s’agit ici du blues originel apparu à la fin du XIXe siècle dans le Delta du Mississipi. On l’oppose au blues urbain, résultant d’une rencontre du country blues avec des formes de musique plus européanisées (harmonie et instrumentation), et dont le blues tel qu’on l’imagine aujourd’hui est le descendant direct (forme généralement en 12 mesures comportant les trois « accords générateurs » transformés en pseudo-dominantes).

20 Les débuts du blues enregistrés datent seulement de 1920 (Crazy Blues, par Mama Smith). Le lecteur-auditeur pourra se reporter à l’anthologie parue en CD sur le label Frémeaux & Associés et prêter attention aux enregistrements d’Alger Alexander et Lonnie Johnson dans Levee Camp Moan, ou Huddie Ledbetter dans Lining Track, des exemples de blues d’avant la normalisation métrique du genre pour des raisons orchestrales et chorégraphiques (ce à quoi le country blues originel est totalement étranger).

21 Ce relevé s’inspire en partie de celui de Gunther Schuller dont il corrige certaines options et erreurs de détail. Voir Gunther Schuller, op. cit., p. 125.

22 Tous les biographes de Charlie « Bird » Parker retiennent ce moment-clé de la vie musicale de l’altiste (été 1937) qui constitue sans doute l’envol du Bird (consécutif à la scène-leitmotiv de l’humiliation dans la biographie cinématographique du même nom réalisée en 1988 par Clint Eastwood), lorsque celui-ci, parti en tournée dans les Ozarks, disséqua les solos de Lester Young figurant sur des disques emmenés à cet effet, ceci au point de pouvoir encore les rejouer par cœur (et deux fois plus vite !) à son « héritier », Lee Konitz, dans les années 1950. Voir par exemple à ce sujet Alain Tercinet, Parker’s Mood, Marseille, Parenthèse, 1998, p. 26 et p. 17.

23 Concernant ce principe de dissociation métrique, voir par exemple Lewis Porter, « Lester Leaps in : The Early Style of Lester Young », in The Black Perspective in Music, vol. 9 n° 1, 1981, pp. 3-24, et notamment pp. 14-15 et p. 19.